幾乎絕產的玉米

.

完全沒有掛棒子的玉米桿

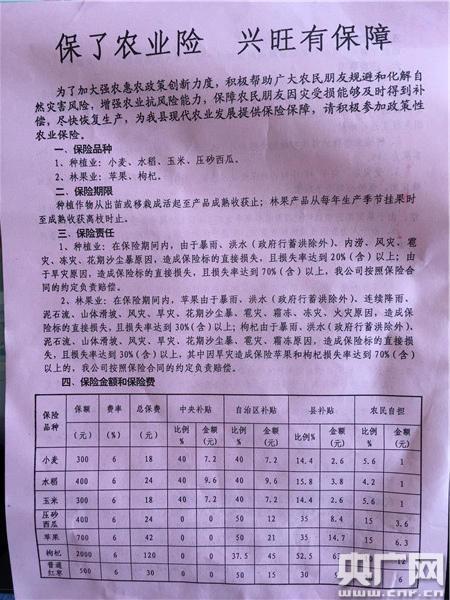

保險宣傳單

央廣網中寧9月20日消息(記者肖源)據中國之聲《新聞縱橫》報道,這兩天,正是寧夏中寧縣玉米收獲的時候。但是,當地很多農民完全沒有秋收的喜悅:近乎絕收的莊稼地,注定了今年經濟收入的銳減。今年開春以來,寧夏全區大旱。國家減災委、民政部在8月12號也針對這一災情,發布了四級救災應急響應。中寧縣大戰場鎮的上萬畝玉米,因為干旱幾乎絕收。

不過讓農民們稍感欣慰的是,他們的玉米買了保險,這也能在一定程度上減少他們的損失。據了解,作為西部的一個農業大縣,中寧縣政府一直在全縣范圍內推廣政策性農業保險,以降低自然災害發生后的農業受損程度。以玉米為例,中央和地方三級財政,每畝投入17元,村民只需出1塊錢,就能享受這種保險。

政策是好,買保險時大家也都說得很好,不過到了該賠付的時候,卻出了問題。村民們反映,他們曾多次找到保險公司,但是保險公司的人都沒有到過現場就一口回絕了理賠要求。原本惠農的政策,為何卻傷農?

“天旱了,著火了,地下的青苗曬干了……”

歌曲中夸張的唱詞,卻實在地落在了中寧縣大戰場鎮的一些農民的頭上。長山頭村的王繼東,今年種了10畝玉米,一把捏了四五個玉米棒子的王繼東估計,今年能收兩三輪車玉米棒子,就很不錯了。

王繼東:沒棒棒嘛,就這么長,有的直接絕產,純粹沒棒棒。

記者:這不是棒子掰了吧?

王繼東:不,這是沒結上棒棒。

記者:那這還灌水了是吧?

王繼東:對啊。

長山頭村支部書記李學說,今年村里的玉米種植面積18600畝,減產7成以上的,有5000畝左右。如此嚴重的旱情,這二三十年都沒有遇到過。

李學:很多地一死一片,像這一塊將近三畝,能掰四袋子玉米,這種情況可以說幾乎就沒有結。

與長山頭相去不遠的花豹灣,情況也差不多。村主任張信琪說,一些村民把帶著棒子的玉米桿,一起當飼草賣了,收的那點玉米,還不夠人工。

張信琪:你看這玉米,田邊上還有個玉米棒,為啥呢?通風一點。你到地中間,有的就沒棒子。

類似的情況,還有石喇叭村。村副主任馬軍說,全村的玉米,全部減產,只是程度不同罷了。

馬軍:幾乎全部都受災了,沒有一戶好的。旱死了。今年這個情況,基本上可以說好玉米都不多。

大戰場鎮主管農業的副鎮長王河說,全鎮玉米的種植面積大約在10萬畝左右,初步估算,減產是全面的,有上萬畝幾乎絕收。

王河:一直到入秋,秋旱結束后才下了一場雨。

記者:從玉米種上一直到下第一場雨,中間間隔了多長時間?

王河:間隔?我跟你說就下了一場雨,還間隔呢?!就下了一點毛毛雨,剛把地皮灑濕。

記者:有一百天嗎?

王河:超過了。

據統計,包括長山頭、花豹灣、石喇叭在內的三個村子,大約有500戶村民投了玉米種植險。長山頭的王繼東,在7月底就給保險公司打電話報險,但沒有用。

王繼東:打了人家說不賠。說這個不屬于旱情,只有是氣象局報的是旱情才能算旱情。氣象局不報旱情就不屬于旱情。

當著記者的面,石喇叭村的馬軍,撥通了保險公司業務員的電話。

保險員:旱死了沒辦法賠,你要說旱死了就多得很了,今年石喇叭、花豹灣全部都旱死了。從石喇叭到大戰場,到花豹灣全部都沒賠。

馬軍:那啥情況才能賠?

保險員:這個地區本來就屬于半干旱地帶,干旱這個東西條件好苛刻,可以到中寧縣氣象局問一下,從五月份到九月份看中寧縣哪個地方發布了旱災?

據村民們稱,打完電話后,從來都沒見保險公司的人下來看看,玉米到底啥情況,只要打電話報險,就是一口回絕:賠不了。不過,保險公司的總經理陳生杰卻表示,投保之初,公司的業務人員就去田里詳細核查了玉米的種植情況。接到群眾報險后,業務員也去看過玉米受損的實際狀況。

陳生杰:農業保險的現象察看,一報二查,現場一定要去查看的,鄉上的、村上的和農技上的相關人員都必須到現場去看,有些農戶能見上面,有些農戶不一定能見上面。

記者:就是說,一報出險之后,至少村干部肯定知道保險員去沒去?

陳生杰:對,鄉上肯定也知道的。

然而,長山頭村支書李學說,從投保到現在,就沒有見到過保險公司的人。

記者:這個保險公司的人,村民給他們打了電話后,他們有沒有來過村里?

李學:沒有,直接就沒來。老百姓反應的情況好像人家不重視。

記者:投保的時候來不來地里看?

李學:不看,不來。

記者:他們都不看看村民有沒有種這個玉米啊?

李學:不看。

這些說法,也得到了大戰場鎮副鎮長王河的證實。王河說,鎮政府一直派專人與保險公司協調溝通,但至今,保險公司的人也沒來現場實地勘察一下玉米受損情況。

現場都不看,怎么知道保險的標的物--玉米是不是真的種下去了,怎么知道玉米的實際受損情況,以及是否能夠理賠?當初承保時說能防個萬一,如今怎么又一萬個賠不了呢?

保險公司總經理陳生杰說,農業保險非常復雜,以大戰場鎮的玉米受損為例,原因可能是多方面的,比如,農民人為的原因。

陳生杰:干旱和旱災有嚴重區別,有旱情發生不一定造成災害,旱災應該是大區域、大范圍的,不是說這幾百畝或幾戶人。局部的地方造成這個,一方面有可能是人為的,或者是遲供幾天水。

大戰場鎮副鎮長王河說,這樣的解釋,在政府派專員與保險公司溝通協調過程中,也多次聽到。王河認為,農民人為地造成玉米絕收,可能性幾乎為零。

王河:老百姓咋可能希望受旱呢?咱們玉米最低產量也在1500斤,能賣1500多塊錢呢,你保險理賠,就算絕產才能給賠多少錢啊?

至于供水問題,王河認為,更是無稽之談。水如果跟上了,怎么還會有群眾報險的事兒?更何況,今年以來,灌溉水量的供應,一直在超負荷運轉。

王河:水量我們是有保證的,為啥水量保著還灌不到?天旱,土地需要水,本身這一檔子地,往年三個小時能灌完,今年天一旱土地一干,需要四五個小時,灌溉的整個周期就拉長了。

保險公司總經理陳生杰表示,這些農戶所受損失暫時無法得到理賠,根本原因在于,農作物因旱災受損,必須要有氣象部門出具干旱證明。

陳生杰:縣級機構做旱災,人家認定是發生旱災了,有旱災,咱們公司單方面的說有旱災是沒法認定的。

短時間小范圍的旱情不能叫旱災,那么,長時間大范圍的旱情應該算是因旱成災了吧?

寧夏回族自治區民政廳報告,今年5月份以來,全區氣溫偏高,中北部地區降水偏少,截至8月12號9點,旱災造成寧夏固原、吳忠、中衛、銀川四市的12個縣區78個鄉鎮,98.9萬人受災,60.3萬人需要生活救助。

今年8月12號,國家減災委和民政部就寧夏的旱災,啟動國家四級救災應急響應。寧夏回族自治區民政廳的報告中稱,截至8月12號9點,旱災造成寧夏近百萬人受災,農作物受災面積256萬畝,其中絕收75萬畝。中衛縣被認為是此次干旱災害的重點關注區域。當地氣象局的工作人員表示,開具氣象干旱證明,需要統計當地降雨量,并與歷史同期降雨量作對比,測算出降水距平百分率。但由于大戰場鎮附近的氣象觀測站,建站時間太短,沒有歷史數據,因此,氣象部門無法測算大戰場鎮的降水距平百分率,也就開不出針對該鎮的氣象干旱證明。

氣象局:5到8月份的降水距平百分率是-45.7%。

記者:這個數字意味著什么?

氣象局:意味著5到8月,如果以這個點(氣象觀測站)來代表全縣的話,它是一個輕旱標準。

記者:大戰場無法得出具體數據?

氣象局:只能參考縣城氣象觀測站的數據,因為它沒有歷史積累資料。

這些投保農戶的損失,實實在在地擺在眼前。卻因相關證明無法開具,而不能理賠。大戰場鎮主管農業的副鎮長王河說,鎮政府也一直與保險公司協商,但至今沒有結果。

王河:從我們的角度講,老百姓只要發生了旱情,生產、經濟收入上受到影響,就算災情。從六七月份小面積受旱,那時候就和保險公司對接,一直對接了多次。總體來說,與保險公司協調,比較吃力。

中寧縣氣象局的一位負責人表示,本月16號,由縣氣象局、農牧局、保險公司等多家單位組成的聯合勘察組,前往大戰場鎮實地查看受災情況,調查結束后,就有關情況,會及時向社會公布。離開中寧縣時,當地下了一夜的雨,但這顯然已經無濟于事。大戰場鎮投保的一些農戶沒有急于讓玉米歸倉。他們擔心,如果收了玉米,保險公司的人下來,就沒辦法證明,他們真的受了災。

上一頁 1 2 下一頁 顯示全文 正文已結束,您可以按alt+4進行評論

已有0人發表了評論