自動(dòng)播放開(kāi)關(guān) 自動(dòng)播放 著名作家陳忠實(shí)今晨因病去世

昨天,陜西省作家協(xié)會(huì)的工作人員在布置陳忠實(shí)追思堂。新華社發(fā)

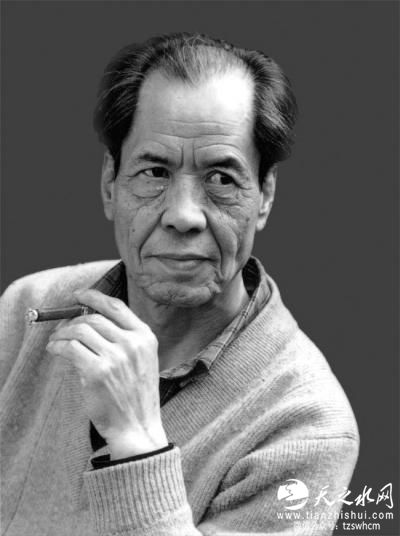

著名作家陳忠實(shí)逝世。田超供圖

昨天7時(shí)45分,中國(guó)當(dāng)代作家、茅盾文學(xué)獎(jiǎng)得主陳忠實(shí)因病在西安第四軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院去世,享年74歲。京華時(shí)報(bào)記者采訪了與陳忠實(shí)相熟的高建群、邢小利等人,回憶這位“文壇陜軍”旗幟的晚年歲月。文學(xué)評(píng)論家孟繁華認(rèn)為,陳忠實(shí)的《白鹿原》問(wèn)世20多年后,對(duì)當(dāng)今文壇和青年作家依舊有不少啟示,對(duì)于“鄉(xiāng)土中國(guó)”的書(shū)寫(xiě)還遠(yuǎn)未終結(jié)。

病逝

一年前罹患舌癌

陳忠實(shí)去世的消息讓很多人感到突然,陜西省作家協(xié)會(huì)文學(xué)創(chuàng)作研究室主任邢小利是跟陳忠實(shí)交往多年的老朋友,他對(duì)京華時(shí)報(bào)記者說(shuō):“陳老師的病是去年4月確診的,到現(xiàn)在一年時(shí)間。當(dāng)時(shí)家人本來(lái)不想告訴他,但不告訴他,他就不治療。26號(hào)他身體情況突然不好,開(kāi)始吐血。27號(hào)下午我去探望,他在病床上躺著,意識(shí)不太清楚了,打著營(yíng)養(yǎng)針。到了今天早晨,還是沒(méi)能搶救過(guò)來(lái)。”

邢小利透露,在這一年的時(shí)間里,因腫瘤長(zhǎng)在舌根處,陳忠實(shí)無(wú)法進(jìn)行手術(shù)治療,先后進(jìn)行了多次放療、化療治療。“得了這種病也沒(méi)什么辦法,他覺(jué)得只能接受吧。在生病期間,他有兩句話我印象比較深。一是前段時(shí)間,他說(shuō)話已經(jīng)不太方便,他對(duì)一個(gè)探訪的朋友寫(xiě)了一句話,‘得了癌癥沒(méi)有壓力是不可能的’,還有就是前天我去探訪時(shí),他說(shuō),‘病沒(méi)辦法’。”

晚年感到很寂寞

作家高建群同是“文壇陜軍”的重要作家,他接受記者采訪時(shí)剛從陳忠實(shí)家中的靈堂吊唁完,“家里的靈堂很簡(jiǎn)單,但很莊重,很多老領(lǐng)導(dǎo)、文學(xué)界的朋友趕來(lái)吊唁。他們一哭,我心里也很難受。我前幾天聽(tīng)說(shuō),他經(jīng)過(guò)了11次化療,已經(jīng)不太認(rèn)得人了。前段時(shí)間我們通過(guò)一次電話,他跟我說(shuō)感到很寂寞,我安慰他說(shuō),英雄的晚年都是寂寞的,要習(xí)慣這種孤寂的生活。”

高建群回憶起第一次見(jiàn)到“老陳”的情景,他說(shuō)道:“那是1979年4月20日,省作協(xié)恢復(fù)后的第一次創(chuàng)作會(huì)上。記得老陳背了個(gè)黃挎包,穿了一件半舊的襯衣,從西安郊區(qū)灞橋而來(lái),坐在一個(gè)角落。坐著的時(shí)候,他總把挎包放在胸前,兩只手搭在挎包上。他從骨子里講還是一個(gè)農(nóng)民,身上具有關(guān)中農(nóng)民的所有優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。”

據(jù)記者了解,陳忠實(shí)的遺體告別儀式將于5月5日上午在西安殯儀館舉行。

追述

◎雷達(dá)

現(xiàn)在的年輕作家已很難寫(xiě)出這樣深厚的作品

《白鹿原》出版于1993年,文學(xué)評(píng)論家雷達(dá)同年發(fā)表了評(píng)論文章《廢墟上的精魂》,之后還曾出版《白鹿原(雷達(dá)評(píng)點(diǎn)本)》。他對(duì)京華時(shí)報(bào)記者說(shuō):“一個(gè)月前,我們通過(guò)一次電話,我先打過(guò)去他沒(méi)接,后來(lái)他又打回來(lái)。他說(shuō)話的聲音已經(jīng)很小了,跟我說(shuō)了說(shuō)吃藥的情況。他說(shuō)主要是感覺(jué)舌頭疼,說(shuō)不清話,我聽(tīng)了之后心里很難過(guò)。”

談到《白鹿原》的出版及評(píng)價(jià),雷達(dá)說(shuō):“當(dāng)時(shí)《白鹿原》剛出來(lái)還是有些爭(zhēng)議的,特別是一些南方的刊物。但是隨著時(shí)間的流逝,這種不同的聲音逐漸淡化了。對(duì)《白鹿原》的認(rèn)識(shí)和肯定在不斷深化,它表現(xiàn)出來(lái)一種很頑強(qiáng)的生命力,并且以秦腔、話劇、電影各種形式走入人心。”

雷達(dá)認(rèn)為,《白鹿原》是近30年來(lái)書(shū)寫(xiě)“鄉(xiāng)土中國(guó)”最具代表性的文本,“這是個(gè)宏大敘事的文本,關(guān)于它的話題是說(shuō)不盡的。這個(gè)作品的文化內(nèi)涵很深邃,人物塑造也非常成功,在寫(xiě)作的方式上也是一種探索,是一種開(kāi)放的現(xiàn)實(shí)主義,同時(shí)吸收了魔幻現(xiàn)實(shí)主義的一些東西。”有不少人把《白鹿原》比作中國(guó)的《百年孤獨(dú)》,雷達(dá)稱俄羅斯作家肖洛霍夫的《靜靜地頓河》對(duì)陳忠實(shí)影響也很大。

在雷達(dá)看來(lái),隨著中國(guó)社會(huì)工業(yè)化的發(fā)展,現(xiàn)在的年輕作家已很難寫(xiě)出《白鹿原》這樣深厚的作品了。他痛惜地說(shuō):“對(duì)鄉(xiāng)土認(rèn)識(shí)這么深刻、這樣深厚的作家,中國(guó)已經(jīng)很少了,去世一位就沒(méi)法再?gòu)浹a(bǔ)了。他對(duì)中國(guó)農(nóng)民的認(rèn)識(shí)的深度和熟悉程度,以及達(dá)到的文化高度,現(xiàn)在極為少有了。”

◎孟繁華

作品經(jīng)受住了時(shí)間的考驗(yàn)

1993年《白鹿原》出版后,《文藝爭(zhēng)鳴》雜志的“爭(zhēng)鳴圓桌”欄目曾刊發(fā)了三篇批評(píng)文章,引起文壇討論。分別是:朱偉的《:史詩(shī)的空洞》;張頤武的《:斷裂的掙扎》;孟繁華的《:隱秘歲月的消閑之旅》。

孟繁華接受京華時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)回憶了當(dāng)時(shí)的情景,他說(shuō):“當(dāng)時(shí)《文藝爭(zhēng)鳴》組稿,希望能聽(tīng)一點(diǎn)不同的聲音。1993年正是人文精神大討論展開(kāi)的時(shí)候,也就是說(shuō),在改革開(kāi)放深入發(fā)展過(guò)程中,社會(huì)上不同的價(jià)值觀是一個(gè)博弈的過(guò)程。其實(shí)這個(gè)討論后來(lái)也就不了了之了。”

當(dāng)時(shí)為什么批評(píng)《白鹿原》?孟繁華說(shuō):“整部作品沒(méi)什么問(wèn)題,主要是說(shuō)小說(shuō)開(kāi)始那段,寫(xiě)白嘉軒一生娶了七個(gè)女人。事實(shí)上,這和整個(gè)小說(shuō)的主題敘事沒(méi)什么關(guān)系,更像是迎合市場(chǎng)的一個(gè)噱頭。后來(lái),隨著時(shí)間的推移,肯定的聲音成為主導(dǎo)。任何一部偉大的作品,都要經(jīng)得住時(shí)間的檢驗(yàn)。20多年過(guò)去,我們還在說(shuō)《白鹿原》,這本身就說(shuō)明它經(jīng)受住了20多年的檢驗(yàn)。直到現(xiàn)在,也很難說(shuō)有超越它的作品出現(xiàn)。”

反觀現(xiàn)在的文學(xué)批評(píng)界,似乎很少有“批評(píng)”的聲音。正如中國(guó)作協(xié)副主席李敬澤所說(shuō),現(xiàn)在開(kāi)研討會(huì)有點(diǎn)像“辦喜事”。孟繁華對(duì)這種現(xiàn)象也深有感觸,“現(xiàn)在無(wú)論是對(duì)作家本人,還是批評(píng)界,發(fā)出不同的聲音是件很困難的事,這是非常不正常的現(xiàn)象。現(xiàn)在只要開(kāi)研討會(huì),就是眾口一詞地說(shuō)好。實(shí)際上,我們總體上對(duì)當(dāng)下的文學(xué)創(chuàng)作是持否定的態(tài)度,但具體到每一個(gè)作家的作品,又說(shuō)好到可以獲諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng),這本身是有問(wèn)題的”。

《白鹿原》已成當(dāng)代長(zhǎng)篇小說(shuō)絕響

陳忠實(shí)在《白鹿原》之后,沒(méi)寫(xiě)太多的作品,但并不影響他的偉大。孟繁華說(shuō):“一個(gè)作家并不是寫(xiě)得多就偉大,像唐代詩(shī)人張若虛,他的一首《春江花月夜》就‘孤篇橫絕,一首冠全唐’。應(yīng)該說(shuō),《白鹿原》已經(jīng)成為當(dāng)代長(zhǎng)篇小說(shuō)寫(xiě)作的一個(gè)絕響,如果現(xiàn)在說(shuō)哪部作品超越了《白鹿原》,說(shuō)這種話讓人感到為難。”前些年,陳忠實(shí)的一部短篇《李十三推磨》讓孟繁華印象深刻,“這部3000多字短篇,寫(xiě)得實(shí)在是太好了,展現(xiàn)了作家的虛構(gòu)能力,寫(xiě)得很悲切、很悲涼。”

談到《白鹿原》對(duì)青年作家有何啟示,孟繁華說(shuō):“我在一篇文章《鄉(xiāng)村文明的崩潰與‘50后’的終結(jié)》中講過(guò),鄉(xiāng)村文明的崩潰,并不意味著對(duì)‘鄉(xiāng)土中國(guó)’書(shū)寫(xiě)的終結(jié)。比如《紅樓夢(mèng)》,這部中國(guó)最優(yōu)秀的作品,恰恰是在幾千年封建社會(huì)即將終結(jié)的時(shí)候出來(lái)了。現(xiàn)在都說(shuō)‘鄉(xiāng)村文明’的崩潰,它怎么崩潰的,為何會(huì)崩潰的,一個(gè)作家能回答這個(gè)問(wèn)題,肯定是了不起的作品。但是現(xiàn)在大家都耐不住寂寞,都開(kāi)始寫(xiě)都市了,還有幾個(gè)人耐著性子去寫(xiě)鄉(xiāng)土中國(guó)。我常說(shuō)這是一種‘望鄉(xiāng)’的寫(xiě)作,并沒(méi)有深入到里面去。”

“陳忠實(shí)有著深厚的鄉(xiāng)土生活的經(jīng)驗(yàn),他對(duì)‘鄉(xiāng)土中國(guó)’的認(rèn)知是非常深刻的。要不然,就不會(huì)有白嘉軒,不會(huì)有朱先生,不會(huì)有白鹿兩家的糾葛,以及后來(lái)的革命部分。”孟繁華認(rèn)為,“鄉(xiāng)土中國(guó)”這一主題博大精深,我們的作家還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有完成,“現(xiàn)在的年輕作家應(yīng)該繼承陳忠實(shí)的遺產(chǎn),深入去挖掘認(rèn)知。把它當(dāng)做挽歌來(lái)寫(xiě)也好,當(dāng)做‘鄉(xiāng)土中國(guó)’歷史進(jìn)程的符號(hào)來(lái)寫(xiě)也好,都應(yīng)該深入去發(fā)掘。”

京華時(shí)報(bào)記者 田超

(京華時(shí)報(bào))

正文已結(jié)束,您可以按alt+4進(jìn)行評(píng)論

已有0人發(fā)表了評(píng)論