本報記者走進秦嶺的國家級自然保護區七只、十三只、二十只……到二〇一四年,中國朱鹮種群數量增至兩千多只,野外種群數量突破一千五百多只。從一九八一年首次在洋縣發現朱鹮開始,保護工作者三十六年的守望與堅持,換來今天秦嶺深處飛羽如染,漢江岸邊朱鹮起舞。

和諧家園。張躍明攝

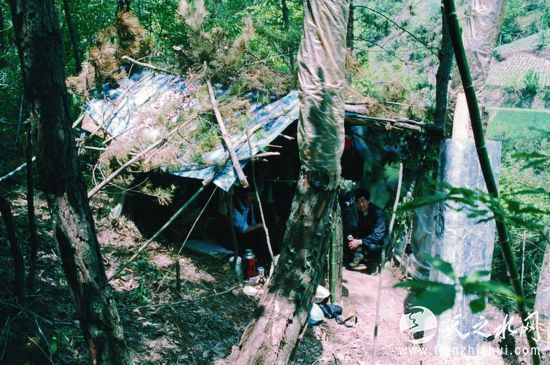

朱鹮保護工作者在監護棚休息(攝于1983年)。張躍明提供

“1990年9月12日至13日,洋縣五間鄉老廟村相繼發現1只朱鹮尸體和1只受傷朱鹮(后經搶救無效死亡),同年9月14日在后灣村又發現1只朱鹮尸體。經鑒定,上述3例均屬槍擊致死。”這是《中國朱鹮》一書第一章記載的一件事。

短短的76個字,看似并不起眼,可每當張躍明看到這段文字時,總是止不住嘆息。張躍明是陜西漢中朱鹮國家級自然保護區管理局宣教科主任,1990年是他入行的第7年。講起那只因搶救無效死亡的朱鹮,他說:“像是失去了自己的孩子。”

1 “用笨辦法守護朱鹮”

“那是我最心痛的一件事,那場面真的是撕心裂肺。我趕到五間鄉政府辦公室的時候,鳥就在桌子上放著,血止不住地流。”提起那只沒能救回來的朱鹮,年過五旬的張躍明不禁淚眼婆娑。

8月8日至10日,記者走進秦嶺朱鹮國家級自然保護區,聽朱鹮保護工作者講述他們與7只朱鹮的傳奇。

1990年9月13日下午,張躍明一接到朱鹮受傷的通知,就立即沖進鄉政府辦公室,抱起朱鹮趕往當時的洋縣人民醫院。他回憶道:“鳥的叫聲相當悲慘,我的心都提到嗓子眼了。到了縣醫院立刻拍片子,檢查傷口,當時沒有獸醫,只能用給人做手術的經驗把鳥身上的鉛彈取出來,大概黃豆粒那么大。”

張躍明說:“我當時就感覺這只鳥可能有生命危險,后來也確實沒有救過來。當時地方上土制獵槍數量非常多,朱鹮活動區也沒有監控,幾乎無從查起。”

朱鹮是國家一級保護動物。20世紀80年代,我國僅在秦嶺南麓的漢中市洋縣發現7只野生種群,其中3只幼鳥。最初朱鹮數量的增長非常緩慢,一直在很小的范圍內波動。到1986年,朱鹮數量達到13只。到1993年左右,數量才增長到20多只。

重傷不治的這只朱鹮,張躍明極為熟悉。隨著他的回憶,1989年冬天的一場朱鹮追蹤徐徐重現。

1989年10月,一只朱鹮飛到了漢中褒河附近,張躍明的團隊緊跟這只朱鹮進行追蹤監測保護。“主要是根據朱鹮可能的取食地劃定它的活動范圍,當時的大致范圍在勉縣、漢臺、南鄭這三個地方。一周后,我們基本確定了它的活動軌跡。”從當年10月中旬到1990年春節,張躍明連續追蹤著這只朱鹮,直至它適應了新棲息地。他說:“那時為了死看硬守跟著它,我天天吃冷飯。最后看它死在我懷里,就像是失去了自己的孩子。”

如今,數十年過去了,張躍明把一生中最好的時光都奉獻給了大山里那群飛舞的“吉祥鳥”。像他一樣,朱鹮保護工作者都是在“死看硬守”中,獲得了鳥兒的信賴。

1981年5月,中科院動物研究所鳥類專家劉蔭增三下洋縣,遍訪農民、獵戶,終于在當年5月21日15時23分,在一棵青岡樹上發現了朱鹮的巢。幾乎就在同時,一只美麗的大鳥凌空展翅,雙翅與圓形尾羽的下側面閃爍著異常艷麗的朱紅色光澤。“劉蔭增當時大喊這是歷史性的時刻。”張躍明并未親歷那一刻,但是當他引述那段歷史時,仍然異常激動。

從那時起,朱鹮保護就確定了“死看硬守”的笨辦法,也是最有效的方法。當時洋縣成立了朱鹮保護站,作為林業局下設的一個機構。站上只有4個工作人員,保護7只朱鹮。保護工作者每天24小時跟著這些朱鹮。給鳥兒佩戴跟蹤儀器,再在背上綁上發射儀,他們就能時刻觀察接收裝置。“沒有高山阻隔的情況下,兩公里之內都能感應到朱鹮的存在,并且確定它的位置。確定位置之后,保護人員就會去尋找朱鹮進行實地觀察。”張躍明說。

每年的3月到7月是朱鹮的繁殖期。這個時候朱鹮會在樹上做窩,野外保護工作者就在樹干下面搭一個棚,叫做值班棚。除此之外,還要在遠處能觀察到窩的平地上再搭一個棚,叫做觀察棚。這兩個棚,24小時不離人。就是這種“死看硬守”,才把朱鹮拯救過來了。因為繁殖季節必須要跟著它,防止朱鹮被偷獵或者遭遇野獸侵害。

1986年,隨著朱鹮數量增加至13只,洋縣朱鹮保護站更名為陜西朱鹮保護觀察站,人員編制也相應增加到13名。“數量有了增加以后,做窩地點基本就固定了,主要分布在山區的兩個位置,一個是姚家溝,一個是三岔河。到1995年之后,朱鹮數量有了穩定增長,又增加了一個繁殖地——牯牛坪。”張躍明說。

2洋縣飛出“東方寶石”

“洋縣作為世界唯一的朱鹮種源地,還承擔著異地朱鹮種群再引入的義務。目前,已在中國境內的陜西、河南、浙江等省的20余縣市,異地再引入野化放飛朱鹮300余只。不僅如此,洋縣飛出的‘東方寶石’,如今已經遍及日本、韓國等其他亞洲國家。”陜西朱鹮救護飼養中心副主任魯釗介紹說。

為進一步擴大朱鹮種群,1998年陜西朱鹮救護飼養中心開始進行朱鹮人工孵化實驗研究,2000年,朱鹮成功實現人工孵化。截至目前,該中心已成功人工孵化飼養朱鹮600多只,救治病傷朱鹮340余只。

在實現朱鹮人工孵化和野外放飛的漫長過程中,離不開飼養員們夜以繼日悉心呵護。

33歲的郭顏麗,是陜西漢中國家級自然保護區管理局華陽保護站朱鹮繁育野化種源基地的一名飼養員。從2008年開始,她就在陜西朱鹮救護飼養中心當朱鹮講解員。“開始還覺得講解工作很枯燥,講著講著對朱鹮及朱鹮保護工作熟悉了,就愛上了朱鹮,愛上了朱鹮講解員工作。”她說。

8年的講解工作,讓郭顏麗對朱鹮經歷了從認識到熟悉再到摯愛的過程。2016年,郭顏麗如愿成為華陽朱鹮繁育野化種源基地的一名飼養員。

“華陽的護鳥籠占地90畝,是目前世界上最大的護鳥籠。種源基地主要承擔著朱鹮種群的科研繁育擴大,具有預防禽流感、保留種源及旅游觀光三項功能。”郭顏麗說。

目前,華陽朱鹮繁育野化種源基地有6名工作人員,郭顏麗和另一名同事負責飼養朱鹮。每天6時準時準備好喂養的食物,開始投喂前,郭顏麗要繞著護鳥籠走上一圈,“要先檢查隔夜朱鹮的精神狀況,有無病傷。”她說。

“大護鳥網中有48只成鳥和幾只幼鳥。喂鳥的時候,特別有成就感。鳥兒老遠看見我,就陸陸續續向喂食地聚集。等我進了網籠,它們便都圍著我,不停地向我示意。”郭顏麗告訴記者,給朱鹮喂食就像喂自己的孩子一樣,需要萬分小心。由于擔心鳥兒受到驚嚇或者被她踩傷,每次喂食她都要在原地等朱鹮吃完食物疏散才走。

“朱鹮的食物是很講究的,每天喂食兩次。每年4月中旬到10月底,喂食早上以牛肉為主,下午以泥鰍為主。每年11月至次年4月初,兩餐喂食都以泥鰍為主。”郭顏麗說。

為了保證朱鹮正常攝入營養,郭顏麗要提前制作好兩天的食物,并與適量的維生素、礦物質攪和在一起,按單位食量打好包,放進冰箱。投食前,提前6小時到8小時先取出解凍再投喂。每只成年朱鹮每餐大概是150克的攝入量。

朱鹮膽子很小,特別是未成年的幼鳥最怕驚嚇。今年7月初的一天早晨,有兩名外地游客參觀時見到朱鹮非常激動,在護鳥籠外大聲喧嘩,導致一只朱鹮幼鳥受到驚嚇亂飛,撞到一棵大樹上,頭部受了重傷。“朱鹮害怕外界的高分貝聲音,也害怕顏色艷麗的東西,我們的工作服都采用這種淺灰色的布料。”郭顏麗說。

3老百姓的“吉祥鳥”

早在唐代,著名詩人張籍在游歷終南山時,目睹了朱鹮身姿華彩后有感而發,寫下《朱鷺》一詩,對朱鹮的特征和習性這樣生動形象地描述:“翩翩兮朱鷺,來泛春塘棲綠樹。羽毛如翦色如染,遠飛欲下雙翅斂。”

朱鹮紅色的面部和飛羽,被洋縣百姓認為是吉祥的象征。“老百姓都很喜歡朱鹮在自家樹上筑巢,認為這是好運的征兆。”洋縣縣委宣傳部干部張校峰說。

洋縣的老百姓與朱鹮有著深厚的感情。據張校峰介紹,一次,花園鄉一戶農家的大樹上有朱鹮做窩,但是某天傍晚朱鹮被家畜所驚,留下正在孵化的蛋就飛走了。“處在孵化期的鳥蛋,如果不對它進行管理肯定就凍壞了。這家農戶的老大娘就把鳥蛋取下來抱在懷里暖了一晚上,第二天看見成鳥回來了,才敢把蛋放回去。”幸運的是,最后這幾只蛋被成功孵出。

保護朱鹮的過程中,當地群眾帶給張校峰一次次感動。

“還有一次獵殺事件,發生在2015年龍亭鄉高家溝,兩個外地人射殺朱鹮。當地群眾的表現真令人感動!當他們發現外地人把朱鹮獵殺后,狩獵者拿了一沓錢給群眾要他們放過自己。當時沒有人收這個錢,并且大家一起把獵殺者交給了派出所。”張校峰回憶道。

在張校峰看來,社會廣泛參與是保護朱鹮的重要力量。朱鹮保護必須要社會參與,光靠專業人員的力量是不夠的。過去鳥兒數量少,可以做到跟蹤監護。但現在鳥的數量增多,工作人員很難對所有的鳥進行跟蹤,所以這就要求朱鹮活動區域的居民們也參與進來。

為了充分調動社會參與,對于承包和監護朱鹮繁殖做巢林區的農戶,朱鹮管理局給予其相應的報酬。每年7月到11月朱鹮的游蕩季節,鳥兒要從山區飛到丘陵,活動區域變大,朱鹮管理局在這些區域動員群眾擔任朱鹮保護信息員,發現朱鹮后做好記錄,然后上報,再由專業人員核查監測。

“這是我最喜歡的一張照片,我給它起名叫《和諧家園》。”采訪結束時,張躍明將自己的珍藏照片一一展示,每一張都是他最愛的朱鹮。這張《和諧家園》拍攝的正是朱鹮與人類和諧共處的畫面。“我這一輩子就做了這一件事,看著它們春孕冬藏,振翅藍天,是最幸福的事。”見習記者陳卓珂記者劉曌瓊實習生陳星