貧瘠的土地、破敗的土坯房曾是這里的主要風(fēng)景。如今,暢通的公路串聯(lián)起各個村落,在古樸的農(nóng)村建筑和田連阡陌之間,彰顯著這里的生活正不斷向好向上發(fā)展。

甘肅省隴西縣馬河鎮(zhèn),總面積72平方公里,轄8個村60個村民小組,其中貧困村5個,非貧困村3個,共有3445戶13452人。茫茫大山,落后的交通,生活缺水缺電缺技術(shù),讓當(dāng)?shù)氐睦习傩崭械缴铍y有奔頭。面對這般現(xiàn)實,扎根于此的駐村干部們痛定思痛,決心必須改變這里的現(xiàn)狀。

脫貧致富還需領(lǐng)路人扶貧離不開扶智

為切實改變貧困群眾等靠要思想,不斷激發(fā)貧困群眾內(nèi)生動力,幫助貧困戶調(diào)動勞動積極性,實現(xiàn)由“要我脫貧”到“我要脫貧”觀念的轉(zhuǎn)變,隴西縣委、縣政府緊盯冬閑時間農(nóng)村大批人員返鄉(xiāng)的有利時機,組織千名干部深入全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),在農(nóng)戶家中、田間地頭,開展農(nóng)村思想政治教育活動。

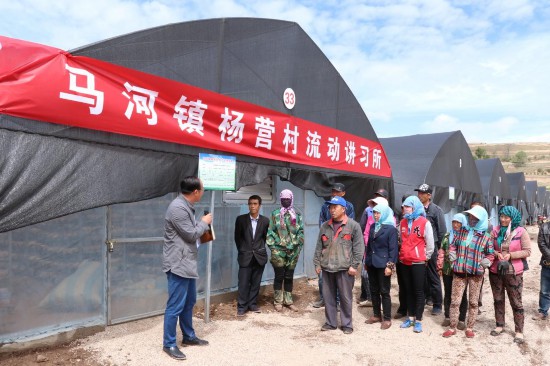

“有政策指引,還要有技術(shù)支撐!沒有技術(shù),就沒有發(fā)財致富的本領(lǐng)!”這是隴西縣馬河鎮(zhèn)黨委書記周智奇發(fā)出的心聲。隴西縣通過開辦講習(xí)所的方式,給村民宣傳政策、傳播技術(shù)。部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)已開展了多種形式的講習(xí)活動,取得了良好的成效。

馬河鎮(zhèn)從講習(xí)所的隊伍建設(shè)開始著手,從鎮(zhèn)委黨校、縣委講師組確定了一部分理論骨干作為縣講習(xí)所專職講習(xí)員。選聘部門業(yè)務(wù)骨干、學(xué)校教師、農(nóng)技人員、農(nóng)民專業(yè)合作社負(fù)責(zé)人作為縣講習(xí)所的兼職講習(xí)員。

“我們要讓貧困戶相信農(nóng)牧業(yè)能夠致富。”2018年,馬河鎮(zhèn)分管農(nóng)業(yè)的副鎮(zhèn)長金博淵以一名講習(xí)員的身份,深入農(nóng)民的大棚、田地以及家中,開始了為貧困戶“送技術(shù)”的幫扶工作。在他手把手的培訓(xùn)下,短短兩個月時間,馬河鎮(zhèn)卜家渠村的香菇質(zhì)量得到了明顯提升,銷售價格也從培訓(xùn)前的每斤4.5元,增長為培訓(xùn)后的每斤5.5元。單這一項一年就能實現(xiàn)1.2萬元的增收。

周智奇向記者介紹到:“馬河鎮(zhèn)講習(xí)所從十九大精神,易地搬遷政策,產(chǎn)業(yè)發(fā)展,實用技術(shù)四個方面給村民解讀政策和傳播技術(shù)。通過186次的講習(xí),將近1600人參加,真真正正給當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶帶來了脫貧致富的希望。”

通過理論教學(xué)與實踐指導(dǎo)相結(jié)合的方式,馬河鎮(zhèn)進(jìn)一步提高種養(yǎng)殖戶的技術(shù)水平,增加農(nóng)戶收入,帶動更多的群眾發(fā)展致富產(chǎn)業(yè)。

加快脫貧致富步伐扶貧離不開資金技術(shù)支撐

為了因地制宜地帶領(lǐng)群眾脫貧致富,馬河鎮(zhèn)重點圍繞提高貧困群眾發(fā)展能力,大力發(fā)展食用菌、高原夏菜、畜牧養(yǎng)殖等特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),針對貧困群眾產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)缺乏、資金短缺的現(xiàn)狀,鎮(zhèn)黨委政府結(jié)合“四送”活動,開展多種形式的送技術(shù)下鄉(xiāng),多渠道籌措資金,切實解決發(fā)展難問題。

馬河鎮(zhèn)通過政策性貸款貼息對食用菌種植戶貸款利息給予補貼,確保全鎮(zhèn)食用菌產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展。與此同時,按照政策要求,在建設(shè)食用菌大棚的基礎(chǔ)上,每戶補貼3.21萬元,菌棒每棒補助0.75元。

除此之外,馬河鎮(zhèn)還通過幫扶單位扶持的方式,多渠道籌措資金,積極協(xié)調(diào)幫扶單位省總工會投資13萬元,政府為楊營村26戶易地搬遷貧困戶每戶提供發(fā)展資金5000元,幫助其發(fā)展菌菜產(chǎn)業(yè)。2018年2月2日,在楊營村舉辦的“三講四送五評”(三講,即講黨的十九大精神、講脫貧攻堅各項政策和2018年農(nóng)村工作目標(biāo)任務(wù)、講法律法規(guī);四送,即送科技、送醫(yī)療、送文化、送溫暖;五評,即評選一批先進(jìn)基層黨組織、農(nóng)村優(yōu)秀黨員干部和基層干部、縣級文明戶、文明美麗示范村、扶貧工作先進(jìn)單位和先進(jìn)個人)暨易地搬遷集中入住儀式上,組織企業(yè)家為貧困戶捐款8.1萬元,切實解決搬遷群眾入住難題。

通過異地搬遷政策,2017年,原本住在山上的安暉一家搬到了楊營村,原本一家人靠丈夫在外打工一年能只能拿到五六千的收入。在“三講四送五評”和相關(guān)扶貧政策的支持下,一家人建起了香菇大棚,種起了高原夏菜,一年共能有2.4萬元的收入。此外,他們還通過五萬元貸款購買養(yǎng)殖了五頭牛,一年又多了兩萬元的增收。“政策是真的好啊。”2018年實現(xiàn)脫貧的安暉對記者說道。

創(chuàng)新脫貧攻堅思維增強群眾致富信心

貧困群眾的致富信心是在脫貧過程中建立起來的。王自有是馬河鎮(zhèn)楊營村的貧困戶。面對“四送”中的“送技術(shù)”,他最初內(nèi)心有著很大的抵觸。僅僅一個香菇大棚就要投入2.8萬元,王自有表示,他不僅沒有錢,也無法理解這項政策。金博淵告訴記者,貧困戶大多文化水平不高,無法理解為什么要在一個大棚上投入這么多的錢。針對此類現(xiàn)象,只有不厭其煩地進(jìn)行溝通,除了每天來到王自有家中,進(jìn)行政策的講解外,還要經(jīng)常帶他到農(nóng)戶的大棚里參觀。從拒絕到接受,將近五個月后,金博淵為王自有爭取到了2.3萬元的貸款,并于4月27日蓋起香菇大棚,在這期間,講習(xí)所發(fā)揮了很大的作用。

通過金博淵手把手的培訓(xùn),王自有已經(jīng)從香菇大棚看到了脫貧的希望。

吃飯全靠種,吃水全靠挑……這是王曉軍在2013年以前的生活寫照。而現(xiàn)在的王曉軍和王自有一樣,有了自己的香菇大棚,通過自己的努力脫貧致富。

家住馬河鎮(zhèn)的王曉軍是家里的唯一的勞動力,一家五口的吃穿用度都是靠他一個人在支撐。“那時侯地里條件不行,種的東西也只夠我們一家人吃的。吃水也不方便。”王曉軍說,之前一家人都住在山上的土坯房里,需要每天花費兩個小時的時間,從兩公里以外的地方挑泉水吃。“那個時候,經(jīng)常聽到村里有人說我懶。我不服氣,但是也沒辦法。”2013年,王曉軍一家被當(dāng)?shù)卣u為貧困戶的時候,家庭人均年收入不到1000元。

在政府的幫扶下,王曉軍一家通過異地搬遷離開了住了大半輩子的土坯房。王曉軍通過政策宣講和流動講習(xí)所,不僅了解了國家扶貧政策,還學(xué)習(xí)了養(yǎng)殖香菇和種植高原夏菜的產(chǎn)業(yè)的技術(shù)。

現(xiàn)在,王曉軍承包了一個種植香菇的大棚,又將家里的六畝地全部用來種植高原夏菜。“以前村民對種香菇不愿意。現(xiàn)在通過技術(shù)培訓(xùn)和干部的多次動員,村民開始算起了經(jīng)濟(jì)賬。”據(jù)駐村工作隊干部馬河鎮(zhèn)公路管理所副所長趙鵬介紹,種植一畝高原夏菜每年最少可以掙4000元,“新興產(chǎn)業(yè)的培育比原來收入高,村民們的信心也更足了。”

王曉軍說,現(xiàn)在村里已經(jīng)沒有人在叫他“懶漢”了,不僅如此,在面對種植香菇的問題時,鄰里鄰居還會主動過來幫助他。

已有0人發(fā)表了評論