原標題:建軍91周年丨閃耀在光輝軍史中的"第一"

在轟轟烈烈的中國革命征程中,一支在中國共產黨領導下的人民軍隊,在其從小到大、由弱到強的砥礪前行中,也留下了一串串紅色的革命印記。這些印記,如同茫茫黑夜里的指路燈塔,如同嚴寒中的暖人篝火,感召和激勵著廣大軍民團結在黨的周圍,傳承紅色血脈,為催生一個嶄新的中國而努力奮斗。時值紀念建軍91周年之際,我們輯錄了以下一組回眸早期人民軍隊幾個“第一”的故事,以表達對革命先輩的敬仰之意。請關注今天出版的《解放軍報》的報道——

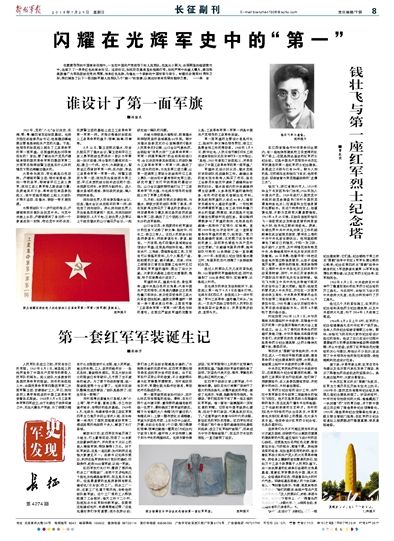

圖為館藏在秋收起義紀念館的工農革命軍第一軍第一師軍旗(復制品)。

誰設計了第一面軍旗

-楊勤良

1927年,黨的“八七”會議決定,在湘、鄂、粵、贛四省發動秋收暴動。毛澤東擔任前敵委員會書記,他高瞻遠矚地提出要高高舉起共產黨的大旗。于是,他領導的秋收起義誕生了工農革命軍的第一面軍旗。這面旗幟是如何孕育而生的?首先,要了解由共產黨員盧德銘率領的國民革命軍第四集團軍第二方面軍總指揮部警衛團是在什么樣的情況下到達湘贛邊修水的。

大革命失敗后,到處都是白色恐怖。盧德銘的警衛團,湖北省通城、崇陽一帶的農軍,湖南省平江工農義勇軍,瀏陽工農義勇軍等幾股武裝力量,在原地呆不下去,奉命前往南昌參加起義,途中受挫沒能趕上起義大部隊不得不返回,在修水、銅鼓一帶不期而遇。

為得到部隊下一步行動的指示,盧德銘等同志離隊去找黨中央。與黨中央接上頭后,盧德銘便派了身邊的一個參謀送回一封信,傳達黨中央的決定,在原警衛團的基礎上成立工農革命軍第一軍第一師。并指示準備好秋收起義工農革命軍的旗子、領章、袖章、印章等。

8月12日,警衛團到達修水,沒多久就召開了修水會議,警衛團和平江工農義勇軍兩部負責同志一致認為軍事統一刻不容緩,將分散的力量組織在一起,建立一個師。對外,為麻痹敵人,暫取名江西省防軍第一師;在內部,取名工農革命軍第一軍第一師。將警衛團改為第一團,瀏陽蘇先俊部改為第三團,平江余賁民部分別補進這兩個團,余灑度任師長,余賁民為副師長。進入修水縣城的通城、崇陽農民武裝,編入師部特務連。

瀏陽部負責人沒有參加修水會議,但是,修水會議決定組織的第一師,卻包括了瀏陽部隊。那么瀏陽部負責人蘇先俊是否同意呢?因此,當瀏陽部折回銅鼓后,8月下旬,三部負責人及營以上干部在修水的山口鎮召開會議,一起研究統一編隊的問題。

此地與銅鼓縣大塅毗鄰,距離修水和銅鼓兩縣的縣城都是60華里。據中共修水縣委黨史辦公室編撰的《修水人民革命史》記載:山口會議氣氛熱烈,會場貼有“世界大同”“工農革命軍第一軍第一師建軍編師”的會標和標語口號,會議決定將參加秋收起義的部隊編為工農革命軍第一軍第一師,確定了師、團長的任命;為充實第三團力量,從第一團調第三營部分武裝和平江工農義勇隊一部由伍中豪率領補充第三團;研究布置了攻打平瀏兩路的暴動計劃。山口會議旗幟鮮明地打出了“工農革命軍”的大旗,為毛澤東領導的秋收起義作了軍事上的準備。

九月初,毛澤東到達安源前線,與修水、銅鼓方面的部隊取得了聯系,并在張家灣主持召開了著名的安源會議,將安源革命力量及周邊縣的農民武裝編為第二團,確定了三個團起義后攻打長沙的進軍路線。

山口會議后,余灑度師長把軍旗設計的任務下達給了鐘文璋、陳樹華、何長工、楊立三等人。這四人的職務分別是師參謀長,師部參謀處長、參謀,副官。一天夜里,他們在修水縣城商會會館設計軍旗,這里是師部所在地。既沒有米尺、三角板、圓規等繪圖工具,又沒有可以借鑒的資料,幾個人集思廣益,起初提的方案,都不滿意。后來,何長工根據自己曾在法國勤工儉學時見過蘇聯紅軍軍旗的旗樣,提出了設計方案。大家在此基礎上經過反復修改、推敲,終于在凌晨設計成功了。

軍旗的樣式:旗底為紅色,象征革命;旗中央是白色的五角星,代表中國共產黨的領導;五角星內鑲嵌交叉的黑色鐮刀和斧頭,表示受苦受難的工農大眾緊密團結起來;旗面左側靠旗桿一側有一條十厘米寬白布條,上面豎寫著“工農革命軍第一軍第一師”黑色字樣的番號。這面莊嚴威武軍旗的完整含義是:工農革命軍第一軍第一師是中國共產黨領導的工農革命武裝。

第一面軍旗的主要設計者是何長工,陳樹華、鐘文璋負領導責任,楊立三是事務性工作的幫助者。1988年1月9日,新華社電、人民日報刊載《何長工同志遺體告別儀式在京舉行》一文中指出:“是他,1927年參加了秋收起義,并親自設計了中國工農革命軍的第一面軍旗。”

軍旗樣式設計好以后,修水黨組織協助部隊完成縫制工作。裁縫出身的班長張令彬等人購買了布匹,縣總工會委員長徐光華請來了裁縫和會針線的婦女。修水縣城內的許多裁縫師傅主動請纓,義務承擔軍旗的縫制任務,有的布店老板無償獻出紅布料。參加趕制軍旗的人多達40余人,每位背后都有令人感動的故事。一位姓樊的師傅看到軍旗上有工農字樣和鐮刀斧頭的圖案,很激動,表示就是不吃飯不睡覺也要按時完成任務。梁幼陶師傅既參與了軍旗的制作,也和其他的裁縫一起制作了紅領巾、紅袖章。直到1989年他83歲去世時,還一直保留著制作軍旗用的剪刀;他常說:“剪刀就是裁縫的飯碗,這把剪刀還含有特別的意義,說明我也曾經為共產黨作出過貢獻。”女裁縫朱菊英師傅,她將部隊付給的10塊銅板工錢一直珍藏著;1977年,秋收起義紀念館在修水建立時,朱菊英的后代捐贈了7塊銅板給紀念館。

經過人民群眾幾天幾夜的緊張趕制,100面嶄新的軍旗縫制完成,同時還縫制了1000多條紅領巾、紅袖章等,以備起義時用。

在毛澤東的親自發動和組織下,秋收起義第一槍于9月9日在修水打響。毛澤東在《西江月·秋收起義》一詞中寫道:“軍叫工農革命,旗號鐮刀斧頭。”由此,一支共產黨獨立領導的人民軍隊在艱難困苦中奮勇戰斗,并昂首闊步前進,直到今天。

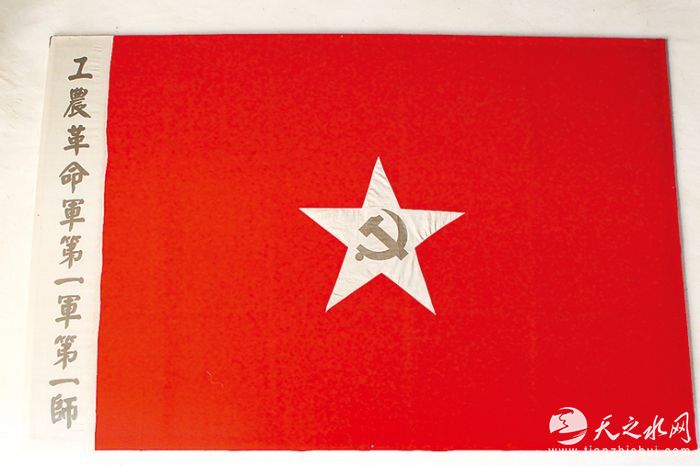

圖為館藏在古田會議紀念館的第一套紅軍軍裝。

第一套紅軍軍裝誕生記

-欒振芳

人民軍隊在成立之初,并沒有自己的軍服。1927年8月1日,南昌起義的槍聲宣告了中國共產黨領導的新型人民軍隊的誕生。起義部隊大多數穿的是國民革命軍的服裝。同年的秋收起義中,由國民革命軍第四集團軍第二方面軍警衛團、安源路礦工人,平江、瀏陽農民義勇軍等組成的中國工農革命軍穿著各式服裝。1928年5月4日工農革命軍第四軍成立,由于長期處于戰爭環境之中,無法大量生產軍裝,為了保暖只能有什么衣服就穿什么衣服,敵人的軍裝,地主的長袍,工人、農民的粗布衣……各式各樣,著裝相當混亂。而且大部分戰士的服裝已非常破舊,幾乎到了衣不遮體的地步。為了便于作戰和管理,統一服裝就顯得十分必要了。毛澤東在部隊整編完成后曾說:“部隊是煥然了,但還沒有一新啊!”

當時閩粵邊重鎮長汀縣城人稱“小上海”,物產豐富,富商云集,手工作坊遍布城鄉,有很好的經濟基礎。1929年3月,毛澤東、朱德率領中國工農紅軍第四軍主力離開井岡山首次入閩,在長嶺寨一舉消滅了國民黨福建省防軍第二混成旅郭鳳鳴部兩千余人,解放了長汀縣城。

解放長汀后,紅四軍在當地開展了斗地主、打土豪等運動,沒收了10余家反動豪紳的財產,并向資本千元以上的商人籌措軍餉,很快籌得5萬元。對于紅軍來說,這是一筆巨款,如何利用這筆錢大家意見不一。前委書記毛澤東提出,利用這些軍餉和長汀良好的縫紉、印染條件,趕制4000套軍裝,以統一軍裝。

紅四軍攻打長汀時,繳獲了郭鳳鳴的兵工廠和服裝廠,有兩千支步槍和幾十挺機關槍都是嶄新的,而且是日本造的。但是最重要的還是那家擁有新式縫紉機(日本貨)的工廠。同兵工廠一樣,這家工廠也屬于郭鳳鳴,專給他的部隊做軍裝。這個工廠里的工人很快組建了工會組織,每天工作十二小時,加班加點為紅軍制作新軍裝。在提到這批縫紉機時,朱德清楚地記得:“這批機器對我們非常重要,因為在那以前,我們身上的全部衣服都是手縫的。”為購得足夠的優質布料,紅四軍軍需處領導楊至成找到許多布店老板。由于紅軍實行買賣公平的政策,不少商家很樂意為紅軍籌集軍需物資。當時商店沒有灰布,軍需處就與染布坊聯系,幫助把布匹染成灰色。

第一套軍裝到底該如何設計,定什么樣式沒有借鑒的經驗。最終,在長汀兩個名叫謝日新、戴恒新的裁縫老板的統一負責下,最終確定了新軍裝的款式:帽子為有檐的大八角帽(列寧戴過的八角帽式樣),上綴一顆布質紅五星帽徽;軍裝為灰藍色布質,上衣為仿中山裝式,開襟,衣前左右各有1個口袋,領口佩綴紅領章,領章邊緣繡一圈黑邊(為紀念列寧逝世5周年,緬懷偉人豐功偉績);褲子則為半長的闊腿樣式。毛澤東曾作演講說:“紅軍軍服領口上的兩個紅領章代表兩面紅旗。”陳毅則對軍裝的顏色做了說明:“灰藍色代表天空、海洋、青黛色的群山和遼闊的大地。”

紅四軍干部戰士穿上新軍裝,個個精神抖擻。部隊在長汀南寨廣場舉行了盛大的閱兵典禮,以整齊威武的軍容,接受了毛澤東、朱德、陳毅等領導檢閱。朱德說:“我們現在終于有了第一批正規的紅軍軍裝。每一套有一副裹腿和一頂有紅星的軍帽。它沒有外國軍裝那么漂亮,但對于我們來說,可真是其好無比了。”這套軍裝代表著與舊時代的決裂,象征紅色的軍隊的形象。紅四軍也將這個服裝廠和個體分散的裁縫連同機器組織起來,成立了紅軍臨時被服廠,后來成為中華蘇維埃被服廠,而且歷盡長征的艱險,一直遷移到了延安。

錢壯飛烈士遺像。

錢壯飛與第一座紅軍烈士紀念塔

-曹春榮

在江西省瑞金市葉坪革命舊址群內,有一座炮彈形建筑屹立在寬闊的紅軍廣場上,這就是聞名遐邇的紅軍烈士紀念塔。它是中國共產黨領導中央蘇區軍民建造的第一座紅軍烈士紀念建筑,其落成之日距今已有84年。鮮為人知的是,它的誕生還和錢壯飛有關,他和李克農、胡底被譽為我黨隱蔽戰線的“龍潭三杰”。

錢壯飛,浙江省湖州市人,1919年畢業于北京醫科專門學校,1926年加入中國共產黨。1929年底打入國民黨中央組織部黨務調查科(當時為國民黨最高特務機關),任調查科主任徐恩曾的機要秘書。在這個特殊崗位上,他謹慎機智,不斷為黨獲取大量重要情報。1931年4月25日晚,正獨自值班的錢壯飛一連收到武漢發給徐恩曾的特急密電六封,他當機立斷拆譯密電。原來,長期負責中共中央機關保衛工作的顧順章在武漢被捕后叛變,要將在上海的中共中央機密全數供出。他知道顧順章也了解自己的情況,千鈞一發之際,他不顧個人安危,及時將情況報告給黨中央,冷靜地通知中央機關有關同志盡快撤離。26日早晨,他像平常一樣把這些密電當面交給徐恩曾后,從容不迫地離開敵營。接到他的情報,周恩來指揮在上海的中共中央各機關立刻采取行動緊急轉移,同時,中共江蘇省委和共產國際遠東局的機關也全部轉移。錢壯飛為保衛中共中央機關等地下組織的安全作出了重大貢獻。隨后,他按黨的要求進入中央蘇區,歷任紅一方面軍政治保衛局長、中央革命軍事委員會總司令部第二局副局長等。1934年10月參加長征,1935年遵義會議后被任命為紅軍總政治部副秘書長。同年4月犧牲于貴州金沙縣。

時間回到1931年11月7日,中華蘇維埃共和國臨時中央政府,在瑞金葉坪召開的第一次全國蘇維埃代表大會上宣告成立。會上,為了寄托對革命先烈的緬懷崇敬之情,中華蘇維埃共和國的領導者們,決定要在赤色首都瑞金建造一批革命烈士紀念建筑物,讓烈士精神光耀千秋,激勵后世。

第四次反“圍剿”戰爭勝利后,中央蘇區進入一個相對平穩的建設期,建造革命烈士紀念建筑物的設想,水到渠成地被提上臨時中央政府的議事日程。

中央蘇區軍民熱烈響應中央政府號召,迅速掀起為紀念塔募捐的熱潮。瑞金的工農群眾首先行動起來,他們除了捐款建塔外,還義務參加建塔勞動,并把家中的磚石、木料拿去建塔。

紅軍烈士紀念塔的設計工作,由時任中革軍委總司令部第二局副局長的錢壯飛擔任。他不僅是我黨戰斗在隱蔽戰線的高手,而且還是個擅長書法和繪畫、工于化裝和表演的文藝奇才。當時的《紅色中華》報的刊頭出自其手,中革軍委機關報《紅星報》上的漫畫,也大多為其手筆。他受命設計紅軍烈士紀念塔,也是眾望所歸。

雖然我們今天不可能見到當年的設計方案及圖紙,但依然可以從解放后復建的建筑物的外觀,窺見錢壯飛設計時的匠心獨運。這便是充分運用紅色元素,借助象征手法,巧妙組合,寓情于景。那炮彈造型的塔身,宛如直刺蒼穹的利劍,宣示著紅軍戰士和共產黨人的大無畏革命精神。那塔身上鑲嵌的密如繁星的卵石,猶如萬千工農子弟聚集于人民軍隊旗下。由一塊塊厚重的紅麻條石壘砌的五角星基座,寓意紅軍背靠赤色中國,強大無比。全塔通體的紅色,傳遞著血與火的時代氣息。環繞塔基各面嵌入的十塊石碑,有九塊鐫刻著毛澤東、朱德、周恩來等赤色中國的領袖們的題詞,體現中國共產黨人對革命先烈及人民群眾的贊揚、承諾與擔當。紀念塔下草坪上,一行“踏著先烈血跡前進”的磚砌大字,直通檢閱臺前,表達健在者和后來者的心聲。

錢壯飛還設計了圍繞紀念塔的一組紀念建筑物,它們是:紀念犧牲于第三次反“圍剿”戰爭中的紅3軍軍長黃公略的公略亭;紀念在第四次反“圍剿”戰爭中獻身的紅5軍團參謀長兼第14軍軍長趙博生的博生堡;以及紅軍烈士紀念亭、紅軍檢閱臺。

復建后的瑞金紅軍烈士紀念塔。

1933年8月1日,中央政府在葉坪舉行了隆重而簡樸的紅軍烈士紀念塔的開工典禮。與此同時,由錢壯飛設計的中央政府大禮堂,也在沙洲壩舉行了開工典禮。

經過幾個月的緊張施工,紅軍烈士紀念塔和其他烈士紀念建筑物,以及中央政府大禮堂,均于1934年1月底竣工落成。

1934年2月2日上午8時,紅軍烈士紀念塔揭幕典禮在葉坪紅軍廣場開始。全體人員向紀念塔俯首靜默三分鐘。默畢,由錢壯飛同志向大家作紀念塔設計經過的報告。他談了自己在設計過程中屢屢被烈士的事跡和精神感動得淚眼模糊,并從中受益;談到了紅軍指戰員對建塔的關心與建議,給他以不少啟示;還談到了中央領導對他的信任和鼓勵,使他能順利完成設計任務。

接下來,中革軍委主席、紅軍總司令朱德以及各方面代表也發表了演說,表示了踏著先烈血跡前進的堅強決心。典禮接近尾聲時,大家合影留念。

中央蘇區第五次反“圍剿”失敗后,紅軍主力離開蘇區開始長征北上抗日。1939年冬,國民黨當局竟將紀念塔及周圍幾座紀念建筑拆毀了。聽說拆塔時,葉坪村有位姓歐陽的大媽,偷偷藏起了一塊刻著“烈”字的青石板,并于新中國成立后交給了瑞金革命紀念館籌備處。1955年,瑞金革命紀念館籌備處報請上級文物主管部門批準,在紅軍烈士紀念塔遺址上按原貌進行修復重建,使其重現雄姿。