原標(biāo)題:曾驚艷舞臺如今失傳,甘肅秦腔那些獨特的表演道具

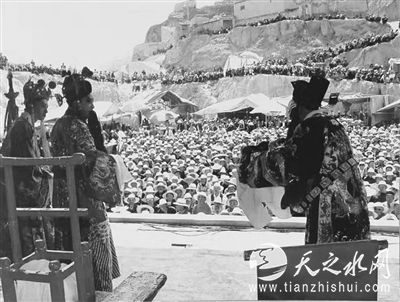

《黃河陣》劇照

劇團下鄉(xiāng)演出情形

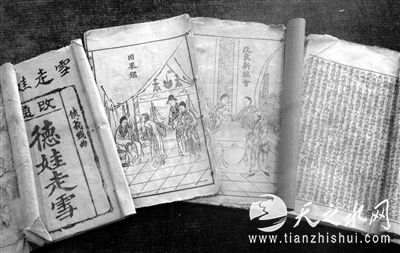

保存下來的秦腔劇本

講述人:陳嵐,青年秦腔研究專家,秦腔博物館工作人員。

“頃刻間千秋事業(yè),方寸地萬里江山;三五步行遍天下,六七人百萬雄兵。”這副對聯(lián)說的就是戲劇舞臺上演員借助道具,表現(xiàn)跨越山川河谷的情節(jié)。看過戲的人多,但真正關(guān)注過舞臺上那些道具的人卻很少。舞臺上的道具,除了鑼鼓刀叉,馬鞭旗幟,還有一些不為人知,它們除了幫助演員營造氣氛、表現(xiàn)戲劇內(nèi)涵外,還有一些鮮為人知的故事。

一張桌子,翻山越嶺城頭看風(fēng)景

喜歡看戲的人,會發(fā)現(xiàn)一個非常有趣的現(xiàn)象。在戲臺上,桌子有著非常獨特的作用,其用途令人眼花繚亂。一般而言,戲臺上的桌子都用紅色的布遮蓋起來,此外,桌子還配有兩把椅子。這一桌兩椅,就是舞臺上最常見的一組道具,在不同的戲劇情景中,它能發(fā)揮出不同的作用。這部戲中是公案,在那部戲中則是城樓。比如《三滴血》劇中公堂上,桌子是公案,在《打神告廟》中是神龕,在《空城計》中是城樓,在《挑袍》中是橋,在《斬顏良》中是山頭,在《烤火》中是床等。

不過,雖然“道具”一詞來自國外,但它的發(fā)展卻有著悠久的歷史!秦腔界過去慣稱道具為“砌末”。據(jù)學(xué)者考證,“砌末”這個稱呼起于元曲,指舞臺上劇中人所用的工具。“砌末”不同于真實生活中的用具,與服裝一樣是經(jīng)過夸張和裝飾化的舞臺用具。可以這樣說,秦腔的演出活動,經(jīng)歷了由廣場圍觀到戲樓(臺)進入勾欄,瓦舍戲棚到鏡框式單向朝觀眾的劇場演出的演變,形成了秦腔舞臺美術(shù)的獨特性,即人物化妝造型,服飾的夸張性、鮮明性、可舞性,色彩紋飾的象征性。道具是其中不可缺少的組成部分。

和桌子一樣,舞臺上的許多道具也有不同的作用,比如旗幟,有車旗、火旗、風(fēng)旗、水旗、馬鞭,結(jié)合角色舞蹈和動作,即可代表車、水、風(fēng)、火、馬。

在甘肅秦腔中有一種幡的道具,它是用紅、黃、綠、白等色的彩紙剪成圓形連環(huán)圈狀,扎在頭盔兩旁或身后,也有掛在靠旗上的,長達五尺。演員舞至臺中低頭甩幡,要把紙幡甩至前排觀眾眼前,同時配以煙火。這是多為演出神仙斗法的戲所用,如《群仙陣》中的孫臏。

甘肅秦腔,獨特的煙火道具

過年社火的高蹺隊伍,往往要裝扮《游西湖》劇情,其中就有一個噴火的情景,這或許是許多人留在心底最深的記憶。只見一個人拿著酒瓶喝一口酒,然后噴出來,緊接著邊上一個演員撒一把松香末,立刻火光沖天,看社火的人群中馬上叫好聲不斷。

社火隊的噴火技術(shù)顯然來自秦腔演出。社火中的噴火動作,在秦腔里叫作火彩,也叫煙火。這種煙火,在甘肅秦腔的舞臺上有著非常重要的作用。原來,甘肅秦腔在長期的發(fā)展過程中,許多甘肅秦腔傳統(tǒng)劇目或移植于皮影,或是藝人自編,或文人撰寫。但其演出長時間在廟會中表演,據(jù)老藝人們回憶,從正月開箱到臘月封箱,逐月逐日按照各地廟會會期巡回演出,各廟會唱戲,雖是娛人,但名義上還是給神唱戲,這就注定了甘肅秦腔的很多劇目都是神怪戲。

可以這么說,甘肅秦腔的劇目,在情節(jié)上都是大刀闊斧,感情上炙熱激越,人物描繪上更趨于類型化,忠奸分明,是非清楚,舞臺效果上追求火爆刺激(各種火彩和各種音響)。這就在甘肅秦腔中形成了獨特的煙火道具。

在甘肅秦腔中,煙火有其獨特的含義。在演出時,它或者表現(xiàn)各種火場,比如火攻《葫蘆峪》、火刑《抱火柱》、火災(zāi)《張文祥刺馬》、毒酒起火《挑袍》等。同時,也為營造戲劇氣氛,如《火焰駒》中放的三把火,以烘托千里馬風(fēng)馳電掣的景象。除此之外,還有神仙鬼怪人物的上下場動作。

在甘肅秦腔的道具中,火分“干火”和“油火”兩種。這其中有不少不為人知的細節(jié)。有一種火門的技藝,就特別有意思。這在甘肅秦腔行業(yè)內(nèi)又名帶子火,成圈狀,大小有一個人高,人物可從中出入;有些火彩,可以做成二龍戲珠,二龍出水,二龍入水,就是通過不同的火彩模式,或者演員左右撒放兩個火球;或者放火人在前臺,左右手各甩出一把火,分向上下場門引出劇中人物;或者左右手各甩出一把火,導(dǎo)引兩個人物分別從上下場門下場等。

這些古老的戲劇細節(jié),如今有些依舊在舞臺上使用,有些已經(jīng)失傳了。比如朝天一炷香、順風(fēng)火、蓋頭火等等,有的火球如串串珠,多個火球相繼起落;有的火焰如金蛇盤頂,火圈盤繞頭上;有的火焰隔著門或墻,火焰成弧形,劃空而過;有的火焰是金錢吊葫蘆,由后臺飛出紙包到前臺,落地起火。

不同的劇目,不同的人物,所使用的火也是不同的。我們前面所說高蹺隊伍中的《游西湖》劇目,其中有吹火的李慧娘。這個吹火動作對飾演李慧娘的演員要求非常高。李慧娘吹火時,口含松香包,對廖寅的火把吹去,吹出松香末燃成耀眼火球。一般講究一口氣吹36口火,西和秦劇團王玉翠創(chuàng)造了一口氣吹73口火的紀(jì)錄,并可將火焰引離火把,在空中連引連吹,堪稱一絕。還有一種吐火,鐘馗、木吒、判官、閻君等用之,這種噴火和吹火方法不一樣。人們先要把火紙燒成紙灰,與點燃的幾根香頭同置一特制的小筒內(nèi),筒有小孔,含口中,呼氣時即飛出火星。

秦腔老故事,臺上臺下皆是戲

俗話說,臺上臺下一部戲。甘肅秦腔界流傳著不少的故事。1930年,寧縣三勝班著名滿族火彩藝人種世亮(鐘前場)和老藝人“黑棋娃子”(須生)、“一枝花”(旦角)到陜西乾州閑逛,就演出了一場“大戲”。

他們究竟發(fā)生了什么故事呢?原來,正寧縣來的趕場麥客,被困乾州街頭。他們見狀決定伸手幫忙給大家弄些盤纏。于是,就找到了一個戲班,要求搭班唱戲。正好,這個戲班放火的師傅不在,要唱的戲恰好是《闖宮抱斗》。于是,他們接下這部戲。“黑旗娃子”扮演梅伯,“一枝花”扮演姜娘娘。晚場開場,黑旗娃子一場《闖宮》贏得了滿場喝彩聲。該抱柱子了,只見鐘前場不緊不慢,手往后一擺,將火拉著,往前一揚,一串火球騰空而起。接著又放出火圈、火門、火帶、金錢吊葫蘆等,贏得了陣陣喝彩聲,演出大獲成功。當(dāng)晚,演戲報酬五十大洋,全部分給了趕場的麥客。

甘肅秦腔名角耿忠義也流傳著一個故事。一次,耿忠義聽說天水清水王大凈戲班班主凈角演員王琪(王大凈),在花臉行當(dāng)頗有造詣,把子功更為獨到。他就邀請王大凈來蘭演出。兩人聯(lián)袂演出《絕龍嶺》,扮演的是同一個角色聞仲,先后上臺。舞臺上兩位大家各有千秋,各有佳譽。王大凈演聞仲的“鞭掃燈花”,只見一鞭掃過去,油碗內(nèi)六根捻子的燈花同時被打掉,燈火不滅。觀眾看得目瞪口呆,回過神來,叫好迭起。耿、王聯(lián)袂演出,觀眾在劇場放起了鴿子,以示演出盛況空前。兩位大師帶給觀眾絕無再有的視覺盛宴,讓戲迷們久久不能平靜,如今,大師們遠去,戲劇絕活也失傳了。

文/圖蘭州晨報/掌上蘭州記者 王文元