在我家鄉,馓飯叫“馓面撮”,我覺得比“馓飯”更生動、準確。“撮”,不是“一小撮”的意思,也非指把垃圾撮起來,而是把稀的東西熬稠,如“撮糨糊”“撮悶飯”。“馓面撮”,非常形象地把做馓飯的過程表達了出來。小時候,常常是晚飯的時候,問媽媽,“吃啥?”媽媽說,“馓面撮。”天水現在見的馓飯,是用細的玉米面粉做的,我記憶中的馓面撮,原料是較粗的玉米糝子——細玉米面舍不得做馓面撮,要握“疙瘩”。不是杭州面疙瘩,是用玉米面粉捏成十厘米長、三四厘米寬、半厘米厚的片片,下鍋煮熟,是早飯的主食。玉米糝子黏性不足,不能做疙瘩,便熬了馓面撮。

——摘自李曉東散文《我的鄉愁是一碗馓飯》

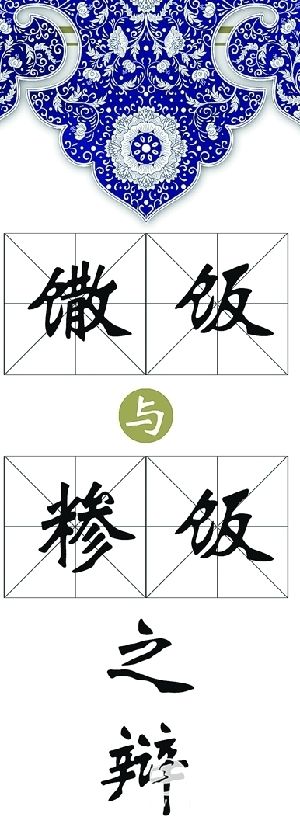

在西北飲食中,san飯是一道具有地方特色的美食。san飯的san字在大眾的認同度及紙媒刊發率中一度書寫為“馓”字,并已約定俗成。日前,天水民俗專家李子偉再次提出“糝飯”一說,由此引發天水籍著名作家秦嶺給天水日報《文化周刊》撰文,《要呵護“馓飯”的文化尊嚴》——兼與李子偉先生商榷,此話題一度成為熱點。

二詞之探討,在一定程度上是對天水地域文化保護及傳承意義上的推波助瀾,現刊發二位學者之文以饗讀者。

本期策劃:文化周刊組

【李子偉】

是“糝飯”還是“馓飯”

在西北飲食中,糝飯是一道人人喜歡吃的熱乎飯,尤其在冬天,早晨吃一碗糝飯,渾身熱氣陡長,通身舒坦,受用無盡。可是糝飯的“糝”字,幾乎所有的人都寫成“馓”字。我在微信上逢錯必糾,慢慢地一些人認識到了。可是最近看到《甘肅日報》上的文章中與天水人寫的文章中仍然把糝飯寫成馓飯,真是謬種流傳,令人遺憾!人們習慣在錯誤的軌道上滑行,寧愿用錯誤的,而不愿用正確的。這真應了一首謠諺所說:

一擔黃銅一擔金,擔到街頭試人心。

黃銅賣盡金還在,世人認假不認真。

下面就“糝”字予以論證,再次以正視聽。

糝(san),三聲。天水地方飲食中有一道飯菜叫“糝飯”。冬天的早晨,吃糝飯最美氣。可是這個“糝”字,究竟怎么寫?一句話,亂套。

有人寫成“撒”,有人寫作“馓”,也有寫為“散”,還有人認為該寫“灑”,莫衷一是。其實,這個字古人早就已經給我們準備好了,就是:糝。糝飯之“糝”正是這個字。

本人現據《漢語大字典》“糝”字義項作以辨析,以正視聽。

1、糝(san),三聲。《說文》:“糂,以米和羹也;一曰粒也……古文糂。”因為在古文里將“糝”寫作“糂”,所以“糝”又讀作shen(谷物細粒的意思),后邊將要談到。第一義是以米和羹,也指用米糝和其它谷物制成的食品。宋陸游《晨起偶題》:“風爐歙缽生涯在,且試新寒芋糝羹。”說明放翁在寒冷的早晨吃的就是熱騰騰的糝飯(芋糝羹),不過其中和的不是我們北方的洋芋,而是南方的芋頭而已。

2、飯粒。《說文·米部》:“糂,粒也。”段玉裁注:“今南人俗語為米糝飯,糝謂熟者也。”

其實這就是隴南人說的“米馇碴”,即用包谷粉成的大粒或細粒的面粉煮成的粘飯。這里要說到“糝”的第二個讀音了。“糝”又讀(shen),指谷物粉成的細粒。粉得較粗的,天水、隴南人叫大糝(天水人讀zhen,珍音,一音之轉)子;粉得較細的,天水、隴南人叫末糝(zhen)子。

3、散開,撒落。明湯顯祖《牡丹亭·魂游》:“呀,你看經臺之上,亂糝梅花可也。”人們在做糝飯時,抓起面粉朝鍋里撒落,不就是這個“糝”字嗎?

4、粘。《釋名·釋飲食》:“糝,粘也,相粘數也。”《集韻》:“糝,糜和也。”我們知道,做好的糝飯自然是粘性的。

綜合以上四層意思,明確告訴我們,糝飯的糝字,應該就是這個“糝”字。米和羹也好,飯粒也好,撒落也好,粘飯也好,我們今天叫做的糝飯,都離不開這個“糝”字,而且讀音本身就讀(san),難道我們非要找出“撒、馓、散、灑”來代替它嗎?這豈不是膠柱鼓瑟,“列古調”一番嗎?而且,“撒”是撒落的意思,單純意義上與食品聯系不起來,只有在“糝”的四義中與其它三義合起來,才與糝飯有關系。“馓”是一種油炸食品,與糝飯自然無關。“散”是分散的意思,更與糝飯無涉。而“灑”是灑落、灑水的意思,也與糝飯沾不上邊。

有人可能會說,古書上解釋糝是“米和羹”與米粒的意思,包谷面是米嗎?須知,古書上所言之米,乃概指谷物之粒,非特是指大米。小米也叫米,包谷也叫玉米,高粱也叫高粱米,這不是很明白嗎?而且,古人粉磨糧食,最早用的是研磨器,只能研磨成粗粒。用石磨較精細地把谷物磨成面粉,那是后代的事。

要之,“糝飯”之“糝”,非糝莫屬。

再論是“糝飯”還是“馓飯”

南方的“馓飯”不同于北方的“糝飯”

今天我發了一篇《是“糝飯”還是“馓飯”》的微文,有學人堅持說應該寫成“馓飯”為準,看來“糝飯”還得進一步深入人心。學問是逼出來的,害得我老眼昏花,又借助放大鏡翻閱了一通,長了自己的見識,給自己補了一課。

本文我不論“糝飯”了,那是清楚的,我且專論“馓飯”。

馓,san,《說文》:“熬稻粻 也,從食,散聲。”“馓”有二義。其一曰“馓飯”。這個“馓飯”是什么飯呢?就是用糯米煮后熬干制成的食品。《急救篇》第二章:“棗杏瓜棣馓飴餳。”顏師古注:“馓之言散也,熬稻米飯使發散也。古謂之張皇,亦目其開張而大也。”段玉裁注《說文》“馓”字曰:“熬,干煎也,稻,稌也。稌者,今之稬米,米之黏者。鬻稬米為張皇,張皇者肥美之意也。既又干煎之,若今煎粢飯然,是曰馓,飴者熬米成液為之,米謂禾黍之米也,馓者謂干熬稻米之張皇為之,二者一渜一小干相盉,合則曰餳。”

這段引文一般人讀起來很麻煩,通俗地解釋,就是把糯米在鍋里熬干,其中和入棗、杏、瓜、棠梨之類的果實,便成為一種叫“馓飯”的食品,也就是后來南方人做的芝麻糖之類的食品,對這種食品,南人叫法很多,有仍然稱馓糖者,也有叫麻糍的,還有叫叮叮糖的,普遍叫芝麻糖。不過現代的這種“馓飯”餳糖里放了花生、核桃、芝麻之類的東西,可是在古代,花生是稀罕之物,核桃、芝麻都是外來物種,還遠未普及呢,只能放進中土產的棗、杏之類的果品了。文獻中說的很清楚,是用黏性的糯米做的飴糖之類的東西。這東西天水石佛也產,不過是用玉米、麥芽熬制的。

“馓”的第二義是一種用面粉扭成環形條狀的油炸食品,即馓子,是回民的特色食品,形如柵狀,細如面條。《切韻》:“馓,餅。”《水滸全傳》第二十四回“(武松)教買餅馓茶果,請鄰舍吃茶。”明劉侗,于奕正。《帝京景物略》“春場”:“懸先亡影像,祀以獅仙斗糖麻花馓枝。”《本草鋼目·穀部·寒具》:“寒具,即今馓子也,以糯粉和面,入少鹽,牽索紐捻成環釧之形。”文獻說明,馓子這種油炸食品從宋代以后,在國內已普遍流行。

至于我們西北人吃的糝飯,在舊時,用豆面、蕎麥面、高粱面做糝飯,尤以豆面做的最香,可惜現在很難吃到。自從明代以后,玉米從南美引入中國,中國人,尤其是中國的西北人都普遍用玉米面做糝飯了。

所以說,南人的馓飯與北人的糝飯是不同的,而且是大相徑庭的。

【秦 嶺】

要呵護“馓飯”的文化尊嚴

——兼與李子偉先生商榷

天水民俗專家李子偉先生在《是“糝飯”還是“馓飯”》一文中稱,天水民間美食“馓飯”的名稱系“謬種流傳”,并否定了“馓飯”一詞的存在,自定義為“糝飯”。并稱:“人們習慣在錯誤的軌道上滑行”,“幾乎所有的人都寫成‘馓’字”,“我在微信上逢錯必糾,慢慢地一些人認識到了”。

李先生對地方文化孜孜以求的探究,難能可貴,但非常遺憾,其文對史據理解有誤,說理驗證未能自圓其說,讓“糝飯”替代“馓飯”,更是個偽命題。

考據法最核心的一條,就是對本體進行探源,當本體、脈絡與源頭吻合,那就是無可辯駁的真理。作為本體的“馓飯”,無論書寫方式、發音、人文傳承還是飲食層面的定義,早已客觀存在,毋庸置疑,那么,其源如何?東漢《說文》云:“馓,熬稻粻 也”,北宋《廣韻》更直接:“馓,飯也”,可見“馓”專指“飯”,并稱“馓飯”。《廣韻》《韻會》亦云:“馓,音散”。也就是說,“馓飯”成為一個固定詞確鑿無誤,二字的組合關系、本體釋義、注音十分明確。《說文》著于漢和帝永元十二年,因此我認為,“馓飯”一詞至少有2000年以上的歷史。

當筆者表示“‘馓飯’一詞至少有2000多年的歷史”時,李謙言:“不知2000多年的‘馓飯”一詞出自什么典籍?愿誠教”。可見李先生尚未注意到“馓飯”最早的來路。

再來看“糝”。中國古代農作物衍生的食物品種主要有粥、餅、飯三大類,在玉米尚未引進之前乃至更早,食物材料多為“六谷”中的稻和麥。《說文》云:“文糂作糝,以米和羹也;一曰粒也”。不但未稱其為“飯”,也未與“飯”組詞,迄今為止,也未見其他典籍把“糝”與“飯”相提并論,自然就沒有“糝飯”一說。既然“糝”不是“飯”也不是“餅”,且多與“湯、羹、粥”合之,其歸屬如何,自不待言。周代《禮記·內則》云:“取牛羊豬之肉,三如一,小切之,與稻米二肉一合以為餌,煎之”。西漢《說苑·雜言》云:“七日不食,黎羹不糝”由此可見,“糝”的原料、做法既與“馓飯”有別,也與“熬稻粻 也”大相徑庭。更何況,“糝”無論作為文字還是食物名稱,其演變的脈絡非常清晰。“糝”和“糝湯”發展至今,更是魯、淮、皖一帶的千古名吃,已入山東非遺名錄。也就是說,自周至今3000多年,斷無“糝飯”一說。

不難判斷,“馓”與“糝”從古至今,分屬兩種不同的飲食系統,而今,“馓”一如既往為“馓飯”,“糝”不離其宗為“糝湯”。當然,二字的引申義和有關衍生食品,那是另一個話題。

既然“馓飯”今有之,古亦有之,古今一以貫之。那么,所有試圖否定、逆轉證據鏈的“孜孜以求”,無異于讓“馓飯”一詞淪為“瀕危物種”,直至滅絕于當下,這樣的初衷與理念,令人匪夷所思。

特別要指出的是,而今“馓飯”有幸成為包括天水在內的西部少數地區的“專用詞”和“專用品”,毫無疑問屬于中國飲食文化史上一息尚存的“稀有物種”,其表現出來的歷史傳承性、文化標識性、內涵排他性、概念獨立性、地域穩定性、民間普遍性構成了一種非常罕見的歷史現象,堪稱曠世奇觀,絕無僅有。幾千年來,隨著農作物品種的不斷引進、豐富和發展,隴上民間的飲食結構、種類、傳承也千變萬化,“馓飯”的原料也在“熬稻粻 也”的基礎上不斷改變和調整。300年前玉米傳至天水后(見《歷史上玉米在甘肅地區的引進及種植》,載《青海民族大學學報》2013年第1期),玉米自然而然成為天水“馓飯”的不二原料,也順理成章地繼承了傳統稱謂。“馓”字和耤河的“耤”字一樣,同時見證了中國人文歷史的獨特魅力。

求證、說理至此,其實可以畫上圓滿句號。

可是我想,為了在常識層面避免繼續混淆視聽,不妨結合李文,延伸一些補充辨析。該文對“馓”字的考證,僅僅依據《現代漢語詞典》認為“‘馓’是一種油炸食品”,并以名吃“馓子”為佐,辯稱“難道糝飯要油炸嗎?”同時試圖以“馓”“糝”的偏旁、形聲、會意為據,勾連“糝”(左偏旁“米”)、“馓”(右偏旁“散”)與“稻”“馓子”的屬性聯系,此舉顯然忽視了“馓”“馓子”從春秋以來的釋義、組詞演變。這就好比研究一只孔雀,卻把選題定向為“論一只姓孔的麻雀”。另外,李先生一文又以“糝”字的漢語拼音求證“糝飯”的正當性,顯然選據有失。我國漢語拼音誕生不過70年,且以北京語音為標準音,學界從來不會以此作為研究地方語音系統的歷史和現實依據,故而不足為憑。

無獨有偶,李先生在后來的一篇文章《再論“糝飯”還是“馓飯”》中,似乎默認了“馓飯”一詞的存在,稱“這個‘馓飯’是什么飯呢?就是用糯米煮后熬干制成的食品”。但同時又拋出“南方的‘馓飯’不同于北方的‘糝飯’”之說,這等于又一次把“自定義”的“南‘馓’北‘糝’”當成了依據,并試圖根據食材之別,再一次推翻既有史載又有傳承的概念。此法不僅無視包括“馓飯”在內的所有飲食用料在不同時間段、不同地域的演變,而且有違說理邏輯。事實上,河北、山西一帶的“馓飯撮”,華北部分地區的“拿糕”,均與“馓飯”相似,只是原料略有迥異,如果按李文的邏輯,“馓飯”又該叫“拿糕”了。該文又稱“我們西北人吃的糝飯,在舊時,用豆面、蕎麥面、高粱面做糝飯,尤以豆面做的最香”。不知此論有意回避大西北“熬稻粻 也”的存在,還是真的不了解天水長達數千年的水稻種植歷史(見《甘肅天水西山坪遺址5000年水稻遺存的植物硅酸體記錄》,載《植物學通報》2008年第1期),回首上世紀六七十年代,天水耤河兩岸的水稻仍然遠近聞名。也就是說,“熬稻粻 也”并非南方專利,南方亦無冠名“馓飯”的飲食。

令人警覺的是,近年來,“糝”“糝湯”飲食文化在華東地區不斷發揚光大,成功申請非遺名錄之后更是聞名遐邇,而“馓飯”同樣貴為西北特色飲食,卻鮮有文化層面的追溯和探究。此番李先生之文要為“莫須有”的“糝飯”尋求“正名”,此舉一定會讓喝著“糝湯”的山東人莫名驚詫。換句話,即便“正名”成功,也不過為山東“糝”文化贈一補丁而已。不久前,《小說選刊》副主編李曉東先生掛職天水時,曾著有《我的鄉愁是一碗馓飯》一文,我認為對發掘地方文化是有啟發性的。

這讓我想起又一件關于天水地方文化的往事。那年,我應邀在北京參加一個地方文化研討會,有學者突然問我:“秦嶺先生,您老家既然是伏羲、女媧故里天水,聽說還是出白娃娃的地方,那么試問,被冠以‘天水女媧家政大嫂’‘天水白娃娃保姆’名號的文化傳播理念是什么?”

面對充滿戲謔的拷問,我還真不好回答,一如我不理解天水因何把耤河的“耤”變成了“藉”,把“羅峪溝”變成了“羅玉溝”。

行文至此,筆者倒有個建議,不妨盡快把“馓飯”列為省級乃至國家級非遺申請項目。論申請非遺的條件,“馓飯”的傳承性、地域性、唯一性遠比“糝湯”要充分得多,何況“糝湯”只是小吃,而“馓飯”小吃、主食兼備。“糝湯”可以成功,“馓飯”何以不能?我認為,同時可以申請的,還有全國絕無僅有的天水名吃“呱呱”。此乃燃眉之急,否則花落他家。

并非離題,如果書歸正傳,也只剩最后一句話。

那便是:呵護“馓飯”的文化尊嚴。