原標題:禁止要求家長批改作業,成都三年前就有規定了,效果如何?

12月10日,在教育部召開2020年“收官”系列第四場新聞發布會上,教育部基礎教育司副司長俞偉躍明確表示,教育部對“杜絕將學生作業變成家長作業”的態度是一貫的、堅決的,對于違反有關規定,特別是布置懲罰性作業、要求家長完成或批改作業等明令禁止的行為,發現一起,嚴處一起。

“目前,像遼寧、山西、長沙等地都陸續出臺了關于規范作業管理的一些意見,都取得了很好的成效。”俞偉躍指出,下一步,教育部將從健全作業布置機制、提升作業質量和加強日常監管三個方面切實落實好作業的管理工作。

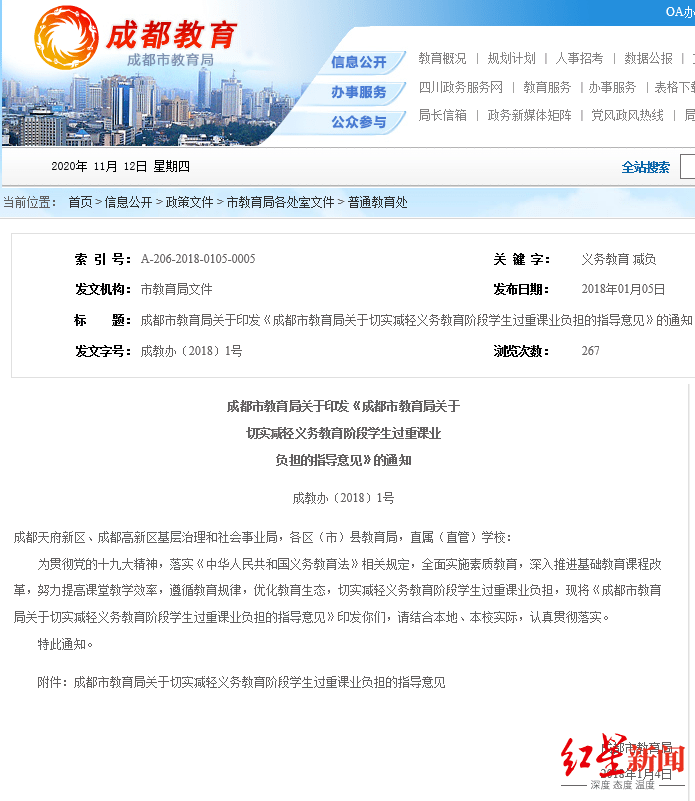

事實上,早在2018年,成都就明確提出了“教師應認真批改作業,不得要求家長批改、檢查教師布置的作業并簽字”的要求,一線老師們也都對此各有心得。

▲“杜絕將學生作業變成家長作業”,成都三年前就有相關規定

成都曾發指導意見:

小學一二年級不得布置書面家庭作業

2018年1月,成都印發《成都市教育局關于切實減輕義務教育階段學生過重課業負擔的指導意見》(以下簡稱《指導意見》),明確提出“教師應認真批改作業,不得要求家長批改、檢查教師布置的作業并簽字。”

不僅如此,《指導意見》還對作業管理提出了明確的要求:

各區(市)縣教育行政部門要指導學校建立作業調研、調控及年級作業集體設計等制度。各學校要將作業量控制納入學校常規管理,明確作業研發、審核、總量控制等環節的責任人,積極推行精選分層等作業布置改革,建立分年級、分班各學科作業量、學生完成作業時間的統籌和公布制度。

小學一二年級不得布置書面家庭作業,其余年級書面家庭作業總量每天不超過1小時。初中學生每天書面家庭作業總量應控制在1.5小時以內。鼓勵布置彈性作業、體育鍛煉等。

嚴禁布置懲罰性作業,不得將家庭作業變成家長作業。應要求學生抄寫所布置的作業項目。鼓勵教師布置重在促進運用與學生自我體驗的實踐性作業。

如今,三年過去,政策落地效果怎么樣?老師們現在都是怎么在布置作業呢?

川大附小教師賀婧:

布置作業會兼顧難度、總量、方式和豐富性

對于是否會讓家長檢查批改孩子的作業,川大附小教師賀婧表示,小學低年級的孩子,尤其是一年級的小朋友,他們剛剛從幼兒園進入小學生活,作業完成的習慣還在養成中,而這個養成的過程需要家校共同努力,因此一般會請家長跟進監督孩子的作業是否完成。當然,這不同于“批改作業”,并不是要家長糾正孩子作業中的錯誤。在中高年級,她也會視孩子的具體情況而定,例如個別孩子在成長中某一段特殊的時期,可能也需要家長跟進作業是否完成,與學校一起來矯正孩子的行為。

在家校共育中,賀婧也會布置一些“親子作業”,但是她強調一定要把握度,不能讓其變成“家長作業”。例如低年級的孩子不會整理自己的書包、收拾自己的書桌,她可能就會布置以“整理”為主題的系列親子作業:整理書包、整理鞋柜、整理書櫥、整理房間……讓孩子和父母在共同的家庭勞動中,共創整潔的家庭環境,增進家庭成員間的關系,教會孩子自理能力。“每一次活動的推出,我們都會遵循孩子的年齡特點,循序漸進,不給家長增加額外的負擔,在這個過程中,孩子和父母一樣都是主角,做自己力所能及的事情。”

關于作業如何布置才更合理?賀婧說,她作為班主任兼語文老師,一是會考慮作業的難度,以中等水平的學生能輕松完成,稍稍滯后的孩子努努力也能完成為度;二會考慮作業的總量,綜合當天授課的學科多少,來平衡孩子作業的總量。現在每個學校都有延時服務,要爭取絕大多數孩子的作業在校完成,個別動作實在慢的孩子,回家也所剩不多;三會注意作業內容的豐富性,如果每天布置的作業都是千篇一律的抄抄寫寫,那孩子會索然無味,這就需要老師深度解析教材,精心備課,為孩子們準備內涵豐富的導學單,促進孩子們創意完成作業;四會注意布置作業的方式要實時更新,讓孩子們喜歡老師的作業,在這些新奇的作業里體驗成功的喜悅。

少城小學教師羅方方:

如何避免“親子作業”變成“家長作業”

“我們班明確要求家長只需要了解孩子是否完成了作業,書寫是否工整,不能幫孩子檢查對錯,也不用幫孩子批改。”少城小學教師羅方方表示,家長不去批改修正孩子的作業,老師才能夠真實地了解孩子的學習情況,從而有的放矢地幫助他們查漏補缺。孩子們的作業情況,老師也會及時通過班級群等方式與家長進行溝通。

在“親子作業”的布置方面,羅方方表示,她認為親子作業或者大家所說的家校共育的作業,是肯定有必要的。“比如我們班曾經在父親節的時候,給孩子們布置過一篇《有關爸爸的20個問題》的作業,請孩子們去詢問每天都陪伴著他們的爸爸,去了解爸爸的興趣愛好,愛吃的菜,我覺得這種作業就是親子作業,它既要求家長的參與,但又是以孩子為主導的。”

對于有老師布置的“親子作業”最終可能變為“家長作業”,羅方方表示,只要老師布置的內容,是在孩子主導的能力范圍內能夠完成的,家長應該放平心態來參與。有時候“家長作業”的出現并不全是老師的責任,比如有的家長可能是“完美主義者”,所以總覺得孩子的作業有缺陷,于是花很大的力氣去幫助孩子完成,最后變成了“家長作業”;也有家長習慣了用成人的眼光去看待孩子的作業,評價難免偏頗;還有家長內心對孩子缺乏信任,所以總想出手相助,或者家長有時候其實有那么一點點“攀比”心理,覺得孩子的作業要是沒被表揚,就有點丟臉……

“所以我覺得,面對老師布置的‘親子作業’,大家都需要擺正心態,不要忘了親子作業的初衷,重的應該是親子,而不是作業。老師應多考慮一下大部分孩子的水平,能否獨立完成或完成大部分;家長也要學會相信自己的孩子,尊重孩子的本心,少干涉,適當提供技術支持。”羅方方說,在家校共育中,老師和家長應該彼此信任,彼此尊重,對待孩子的問題不帶情緒,就事論事;彼此配合,及時溝通,及時反饋。

關于有老師可能會布置懲罰性作業給孩子,那么懲罰性如何界定?羅方方表示,在學習過程中,如果孩子故意不完成作業,或者作業質量很差,適當懲戒是必須的,“沒有規矩不成方圓”,但是教育其實是沒有定式的,它也不是可以量化的。有家長覺得單純的機械性罰抄是懲罰性作業,有家長可能也會覺得錯一改三就已經是懲罰性作業了,因此還是需要因人而異,因事而異。

在談到布置作業的經驗方面,如何能夠讓孩子對作業感興趣?羅方方說,她任教英語學科,“我們這個學科的作業在小學階段,本來可以變得花樣要多一點,所以我們經常會布置相關主題的思維導圖,開拓發散孩子的思維。遇到節日的時候,會結合節日特色布置一些重在體驗的作業,比如做手工、品嘗食物等等,孩子們對這類作業都很感興趣,參與度也很高。”

教育專家:必須清晰界定學校和家庭的職責

在孩子的學習上,家庭教育與學校教育該如何分工?21世紀教育研究院院長熊丙奇在接受媒體采訪時指出,去年,中共中央、國務院印發的《關于深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》指出,杜絕將學生作業變成家長作業或要求家長檢查批改作業,不得布置懲罰性作業。教師要認真批改作業,強化面批講解,及時做好反饋。

熊丙奇說,學校教師要求家長檢查批改作業,把學生作業變為家長作業,是違反這一《意見》的。家長不但有權拒絕,而且有關部門還應該嚴格落實《意見》,追究要求家長檢查批改作業的教師的責任。

熊丙奇認為,讓“學生作業家長改”實則讓家長成為校外輔導員和作業批改員。學校、老師在解釋這一做法時,將其稱為家校共育,讓家長參與學生的學習、成長。這是對學校教育和家庭教育職責的混淆,讓家庭教育圍著知識教育轉,把學生包圍在知識教育中,既增加學生的學業負擔,又讓親子關系異化為分數關系、成績關系,加劇了家長的焦慮情緒。

熊丙奇建議,家校共育必須清晰地界定學校教育和家庭教育的職責,教師是教師,家長是家長。只有學校教育、家庭教育各司其職,才能給孩子成長營造健康的環境。

紅星新聞記者 張瑾 李宇欣

已有0人發表了評論