首次在地球外發(fā)現(xiàn)生命之源,說明真有“外星人”嗎

“首次在地球外確認(rèn)生命之源存在”,近日上了熱搜第一。

日本發(fā)射的一個(gè)太空探測(cè)器,從“龍宮”小行星上帶回的樣本中,發(fā)現(xiàn)了生命起源物質(zhì)——氨基酸。

這是人類首次在地球以外發(fā)現(xiàn)氨基酸,有望幫助解開生命起源之謎。

這一發(fā)現(xiàn)意味著什么?真能解開生命起源之謎么?在普遍的印象中,日本不算是航天大國,這次算彎道超車了么?

大家好,這里是狐度工作室。今天,我們就來聊聊這個(gè)話題。

1

先來了解下這次發(fā)現(xiàn)的基本情況——

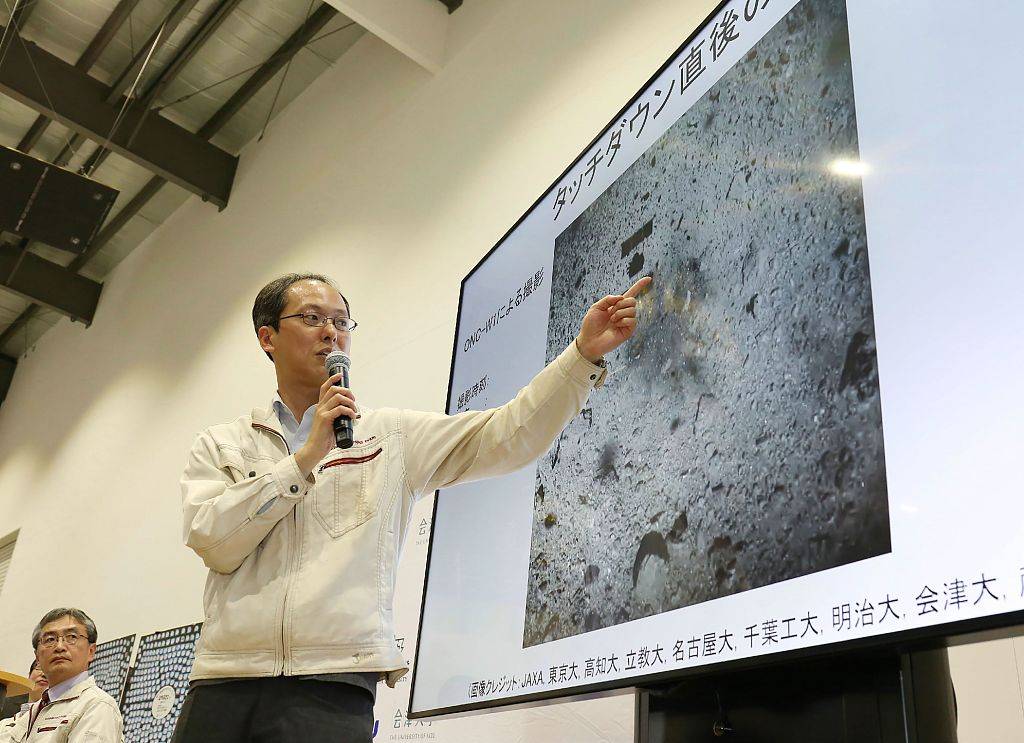

日本宇宙航空研究開發(fā)機(jī)構(gòu),相當(dāng)于咱們的航天局,6號(hào)在接受媒體采訪時(shí)表示,2020年返回地球的“隼鳥2號(hào)”探測(cè)器,其帶回的小行星“龍宮”樣本中,檢測(cè)出了有機(jī)物氨基酸,而且多達(dá)20種以上。

目前已確認(rèn)的有4種,包括異亮氨酸、纈氨酸、谷氨酸和甘氨酸。

這是人類首次在地球外發(fā)現(xiàn)氨基酸,對(duì)一直在探尋生命起源的科學(xué)家們來說,是非常重要的發(fā)現(xiàn)。

而據(jù)日本媒體報(bào)道,從“隼鳥2號(hào)”返回至今,科學(xué)家在對(duì)“龍宮”樣本的解析中,發(fā)現(xiàn)還可能存在水和其它有機(jī)物。

當(dāng)然了,這些只是初步的結(jié)論,按照通常的做法,科學(xué)家們會(huì)將所有的發(fā)現(xiàn)匯總,集結(jié)成論文發(fā)表出來。

到時(shí)候就能知道更多細(xì)節(jié)了。

所以,為啥說發(fā)現(xiàn)了氨基酸,就能解開生命起源之謎呢?在外太空存在氨基酸,又能說明什么?

長期以來,科學(xué)家們都被一個(gè)哲學(xué)問題困擾——我們是誰,從哪里來。

用科學(xué)的解釋來說,構(gòu)成生命基礎(chǔ)的氨基酸,到底是怎么來的?是在地球上自然孕育的?還是通過某種途徑,從太空其它星球過來的?

學(xué)界一直有個(gè)猜測(cè),地球上最原始的氨基酸,是隕石撞擊后帶來的。之前在對(duì)隕石的檢測(cè)中,多次發(fā)現(xiàn)過氨基酸。

只是由于年代久遠(yuǎn),無法確定這些氨基酸,是隕石本身就有的,還是和地球上的土壤和空氣接觸后產(chǎn)生的。

最近十多年的太空探測(cè),除了探索潛在的人類居住地,尋找生命物質(zhì)存在的痕跡,也是重要任務(wù)之一。

但從月球和火星上取得的樣本中,目前都沒有發(fā)現(xiàn)生命物質(zhì)的存在。這次在“龍宮”上檢測(cè)到氨基酸,進(jìn)一步佐證了生命起源于太空的假設(shè)。

不過,外太空中發(fā)現(xiàn)氨基酸,并不表示外太空中存在其他生命。有沒有“外星人”,這是另一個(gè)層面的問題,需要更多的太空探索去驗(yàn)證。

2

日本的小行星探索計(jì)劃始于本世紀(jì)初。

2003年,日本第一次發(fā)射了“隼鳥1號(hào)”,目標(biāo)是在地球和火星之間飛行、直徑500米的系川小行星。

給探測(cè)器取名“隼鳥”,是兩位日本科學(xué)家提議的。因?yàn)樘綔y(cè)器在取樣過程中,和小行星的接觸時(shí)間非常短,就像隼鳥捕獵一樣快速。

2010年,“隼鳥1號(hào)”比預(yù)定計(jì)劃晚了3年,才帶著樣本返回地球。可惜在系川小行星土樣中,沒有檢測(cè)出有機(jī)物、碳元素等與生命有關(guān)的物質(zhì)。

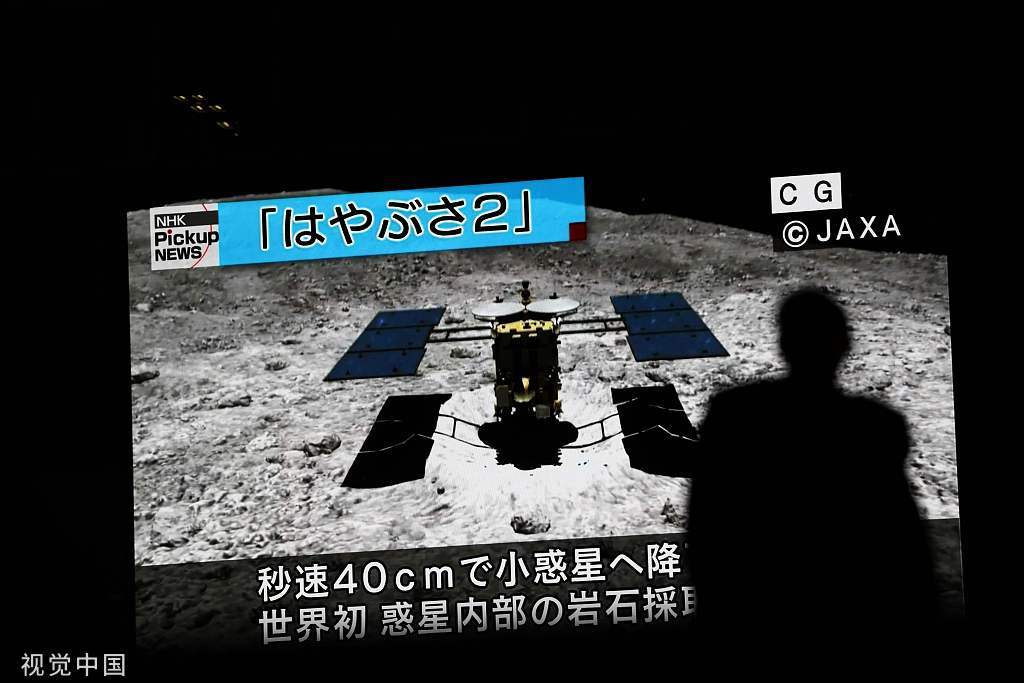

2014年12月,日本再次發(fā)射“隼鳥2號(hào)”,目標(biāo)換成了一顆叫“龍宮”的小行星。

“龍宮”直徑900多米,距離地球最遠(yuǎn)3.4億公里,最近只有200萬公里,同樣在地球和火星之間飛行。

日本給它取名“龍宮”也是有寓意的。

日本民間故事中也有類似《西游記》的故事:一個(gè)叫浦島太郎的漁夫,機(jī)緣巧合之下騎著烏龜來到龍宮,后來帶著一個(gè)神秘的盒子回到了岸上。

象征“隼鳥2號(hào)”不遠(yuǎn)萬里前往“龍宮”采樣。

了解一點(diǎn)太空知識(shí)的應(yīng)該知道,探測(cè)器登陸外星球,最大的障礙在于引力。比如說,月球引力只有地球的六分之一,探測(cè)器著陸很容易被反彈回來。

小行星的引力更小,探測(cè)器沒法完全著陸。那“隼鳥2號(hào)”要怎么采樣呢?

答案是間接采樣。

“隼鳥2號(hào)”著陸后快速上升,同時(shí)向“龍宮”發(fā)射子彈,收集濺起的噴射物;而后“隼鳥2號(hào)”在“龍宮”上空500米,投放裝有炸彈的撞擊器,待炸藥爆炸炸出一個(gè)大坑后,著陸收集坑里的土樣。

兩次采樣分別收集了“龍宮”表面和深層的土樣,能更精確地研究小行星的土壤環(huán)境。

2020年12月,在太空中流浪了7年多后,“隼鳥2號(hào)”的回收艙帶著5.4克土樣,成功降落在澳大利亞南部荒漠中。

“隼鳥2號(hào)”并未就此停止腳步,它在剝離回收艙后變更了飛行軌道,飛向另一顆更遠(yuǎn)的小行星,開啟又一輪太空旅行。

3

在大家的普遍印象中,日本并不算太空強(qiáng)國。

至少在探月和登陸火星上,日本都沒有明確的計(jì)劃,別說和中美兩大強(qiáng)國比了,甚至不如印度來得野心勃勃。

這次算后來居上么?

的確,自上世紀(jì)開始太空探索后,各國都將精力放在兩大目標(biāo)上——月球和火星。一個(gè)離地球最近,一個(gè)被認(rèn)為最適合人類移居。

像“龍宮”這樣的小行星,通常不是太空探索的重點(diǎn)。畢竟從功利的角度來說,小行星首先是太多了,光太陽系就有112萬顆,毫無稀缺性;太小也不適合登陸,更別說人類移民了。

但研究小行星本身很有價(jià)值。

小行星多是更大的星體爆炸或被撞擊形成的,對(duì)研究太陽系起源有重大意義;而且小行星對(duì)地球是一大威脅,探索小行星或許能幫助人類,找到避免它們撞上地球的方法。

比如“隼鳥2號(hào)”在取樣時(shí),在“龍宮”上炸出了一個(gè)坑,雖然未明顯改變它的軌道,但是一次積累經(jīng)驗(yàn)的嘗試——

將來可以用同樣的方式,來改變可能撞擊地球小行星的軌道。

日本選擇小行星還有一個(gè)原因——省錢。

比起探月和登陸火星,動(dòng)輒數(shù)十億上百億的投入相比,探索小行星的投入要少很多。

就拿“隼鳥2號(hào)”來說吧,它有500來公斤重,體積只有2立方米,比登陸月球和火星的探測(cè)器小多了,成本也低很多。

但“麻雀雖小五臟俱全”,“隼鳥2號(hào)”的技術(shù)含量一點(diǎn)不低,該有的高科技設(shè)備它都有。

據(jù)日本媒體報(bào)道,“隼鳥2號(hào)”的開發(fā)和制造有兩三百家企業(yè)參與,其中大部分是日本企業(yè)。這次累積的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn),對(duì)日本航天產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是一大助力。

除了日本,美國也將目標(biāo)瞄向了小行星。

2016年9月,NASA發(fā)射了“歐塞瑞斯號(hào)”探測(cè)器,前往“貝努”小行星上采樣。“歐塞瑞斯號(hào)”目前已完成采樣,預(yù)計(jì)在2023年返回地球。

在已知的范圍內(nèi),與月球和火星相比,小行星的價(jià)值更小,但其潛在的礦藏價(jià)值不容小覷。

誰也說不準(zhǔn),小行星不會(huì)成為下一個(gè)太空探索爭(zhēng)奪地。

已有0人發(fā)表了評(píng)論