“新十條”發(fā)布,大考剛剛開始

隨著奧密克戎病毒致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經(jīng)驗(yàn)的積累,我國疫情防控面臨新形勢新任務(wù)

在全國疫情總體呈較快發(fā)展態(tài)勢下,中國正在調(diào)整防疫政策,以適應(yīng)疫情防控的新形勢。

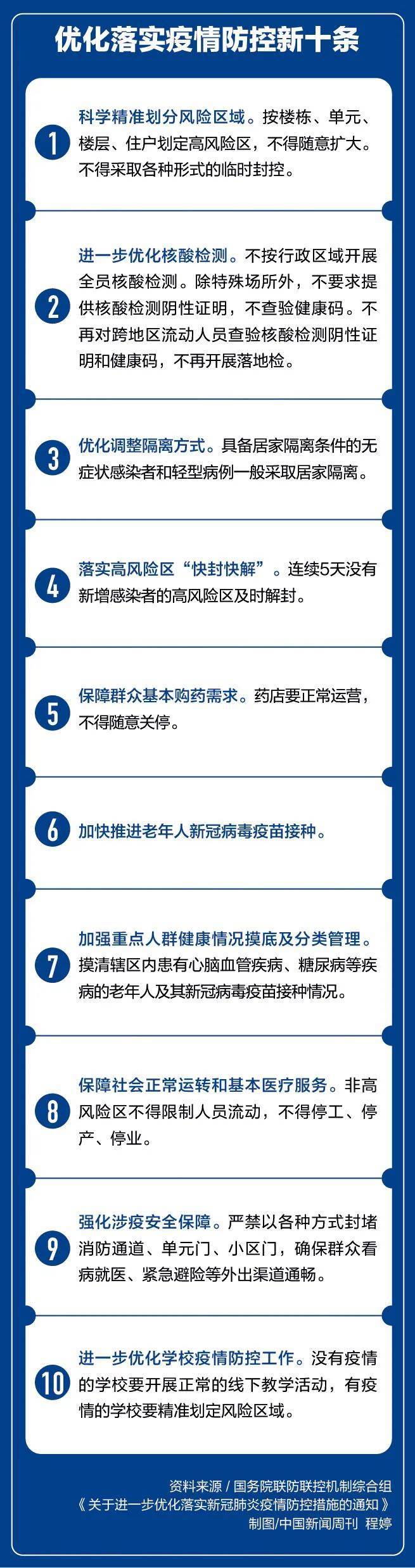

12月7日下午,國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化落實(shí)新冠肺炎疫情防控措施的通知》,在此前優(yōu)化措施二十條的基礎(chǔ)之上,進(jìn)一步提出了“新十條”。

優(yōu)化后的防疫政策主要有幾個(gè)重大變化:一是明確除養(yǎng)老院、福利院、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、托幼機(jī)構(gòu)、中小學(xué)等特殊場所外,不要求提供核酸檢測陰性證明,不查驗(yàn)健康碼;二是允許無癥狀、輕癥陽性患者在符合條件的情況下居家隔離;三是進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)要提高60~79歲和80歲及以上老年人接種率,并對老年人等重點(diǎn)人群摸清底數(shù)。

“新十條”既是對近期各地防疫探索的提煉和總結(jié),也進(jìn)一步明確了未來防疫的新方向。事實(shí)上,這輪防疫政策調(diào)整的信號(hào)此前已經(jīng)釋放。

在11月30日、12月1日,國家衛(wèi)健委連續(xù)召開兩場座談會(huì),國務(wù)院副總理孫春蘭在會(huì)上明確說:“隨著奧密克戎病毒致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經(jīng)驗(yàn)的積累,我國疫情防控面臨新形勢新任務(wù)。”

12月5日,浙江溫州樂清市的一處核酸檢測點(diǎn)。當(dāng)日起,溫州市不再開展常態(tài)化核酸檢測,實(shí)行“愿檢盡檢”。圖/中新

12月5日,浙江溫州樂清市的一處核酸檢測點(diǎn)。當(dāng)日起,溫州市不再開展常態(tài)化核酸檢測,實(shí)行“愿檢盡檢”。圖/中新

新形勢新考驗(yàn)

“新十條”發(fā)布一個(gè)多小時(shí)后,國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制就召開了新聞發(fā)布會(huì),國家衛(wèi)健委副主任李斌在會(huì)上解釋,十條措施可以大致分成兩類:一類是聚焦優(yōu)化,主要是基于病毒特點(diǎn)和疫情形勢,結(jié)合近期各地實(shí)踐,對第九版防控方案、二十條部分措施進(jìn)一步優(yōu)化。另一類是強(qiáng)調(diào)精準(zhǔn),針對當(dāng)前防控中面臨的突出問題,特別是群眾反映強(qiáng)烈的對第九版、二十條執(zhí)行不到位、不準(zhǔn)確等問題予以糾正,強(qiáng)調(diào)更加科學(xué)精準(zhǔn)。

在優(yōu)化方面,最重要的一個(gè)變化是對原有隔離措施的優(yōu)化:允許具備居家隔離條件的無癥狀、輕癥感染者居家隔離,居家隔離期間加強(qiáng)健康監(jiān)測,隔離第6、7天連續(xù)2次核酸檢測Ct值≥35解除隔離。另外,患者也可自愿選擇集中隔離收治。

這條措施發(fā)布后,各地面臨的最重要挑戰(zhàn),就是原有方艙患者的處置和分流:哪些人符合條件可以回家隔離?哪些人繼續(xù)留在方艙內(nèi)?大量的方艙未來如何安置,是棄用還是改造?這些亟待解決的問題考驗(yàn)著各地的疫情管理智慧。

香港大學(xué)生物醫(yī)學(xué)學(xué)院教授、病毒學(xué)專家金冬雁對《中國新聞周刊》說,隔離政策調(diào)整后要格外注意兩點(diǎn):一是分流要做好,部分不具備居家條件的感染者,如住在集體宿舍或家中有老人、小孩等情況,遵循他們的個(gè)人意愿,應(yīng)仍然集中隔離;另一方面,可以參考香港做法,把部分方艙改造成老人的安養(yǎng)設(shè)施。

“這種也被稱為逆向隔離,面向的對象是有多種基礎(chǔ)病或沒打疫苗的高危老人。”金冬雁解釋,這類特殊老人即使還沒有感染,也應(yīng)進(jìn)入政府提供的專用隔離設(shè)施中保護(hù),對其中的失能老人還應(yīng)提供一定的醫(yī)療支持。

多位受訪專家認(rèn)為,“新十條”提出的幾項(xiàng)優(yōu)化措施都是圍繞新形勢下的防疫重點(diǎn)——如何保護(hù)脆弱的老年人。

比如,“新十條”繼續(xù)強(qiáng)調(diào)要加快推進(jìn)60~79歲和80歲以上老年人群接種率,并作出專項(xiàng)安排。通過設(shè)立老年人綠色通道、臨時(shí)接種點(diǎn)、流動(dòng)接種車等措施,優(yōu)化接種服務(wù)。要逐級(jí)開展接種禁忌判定的培訓(xùn),指導(dǎo)醫(yī)務(wù)人員科學(xué)判定接種禁忌。

事實(shí)上,這些政策各地在推進(jìn)老年人疫苗接種時(shí)已實(shí)施過多次,但從數(shù)據(jù)來看,8月以來,我國老年人疫苗接種率一直處于平臺(tái)期。國家疾控局衛(wèi)生免疫司司長夏剛介紹,截至11月28日,國內(nèi)80歲以上老年人疫苗全程接種率為65.8%,加強(qiáng)針接種率仍只有40%左右,不足一半,這意味著老年人免疫屏障建立還有不小的短板。

美國耶魯大學(xué)全球健康政策與經(jīng)濟(jì)學(xué)副教授陳希對《中國新聞周刊》指出,下一步要繼續(xù)提高老年人第三針接種率,并立刻同步開始接種第四針,還應(yīng)盡快推動(dòng)針對奧密克戎變異株的二價(jià)疫苗上市,“當(dāng)然更重要的是先把60%的80歲以上老年人第三針打上,把最短的短板補(bǔ)齊”。

受訪專家還建議,當(dāng)下我國應(yīng)調(diào)整此前的“完全接種”概念,規(guī)定60歲以上老年人至少要接種完三針滅活疫苗,才算獲得基礎(chǔ)免疫。

本輪優(yōu)化政策再次強(qiáng)調(diào)社區(qū)要對老年人等重點(diǎn)人群摸清底數(shù),并在“二十條”的基礎(chǔ)上更加明確:發(fā)揮基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)“網(wǎng)底”和家庭醫(yī)生健康“守門人”的作用,摸清轄區(qū)內(nèi)患有心腦血管疾病、慢阻肺、糖尿病、慢性腎病、腫瘤、免疫功能缺陷等疾病的老年人及其新冠病毒疫苗接種情況,推進(jìn)實(shí)施分級(jí)分類管理。

國家衛(wèi)健委醫(yī)療應(yīng)急司司長郭燕紅在12月7日的發(fā)布會(huì)上說,對于分級(jí)分類救治,首先是對于輕癥、無癥狀的感染者,可以居家進(jìn)行自我照護(hù)。基礎(chǔ)性疾病比較穩(wěn)定的,也可以居家治療。對于高齡、行動(dòng)不便的這些感染者,也建議居家。要求醫(yī)院可以通過互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的方式進(jìn)行線上服務(wù),同時(shí)醫(yī)務(wù)人員特別是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)也可以提供上門服務(wù),不再轉(zhuǎn)出進(jìn)行集中救治。

一位不愿具名的流行病學(xué)家對《中國新聞周刊》表示,只有先摸清底數(shù),尤其是了解清楚社區(qū)內(nèi)有慢病的老年人有多少,接種情況如何,才能做出更有針對性的預(yù)案,來保證這些老年人后面的醫(yī)療需求,“因此,這一條非常非常重要”。

他還表示,老年人居家隔離期間的醫(yī)學(xué)監(jiān)測也非常重要,國內(nèi)的基層醫(yī)療保健還不健全,很難對隔離期間的老年人健康狀況進(jìn)行有效監(jiān)測,并確保他們從輕癥轉(zhuǎn)為重癥時(shí)可以及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)。

他認(rèn)為,各地下一步亟需出臺(tái)一個(gè)專門的老年人居家隔離管理方案,在健康監(jiān)測、轉(zhuǎn)運(yùn)等方面提供相應(yīng)的配套支持。他說,目前社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的醫(yī)生和志愿者會(huì)組成專門的服務(wù)隊(duì),為老年人上門接種疫苗,進(jìn)行健康監(jiān)測時(shí)“估計(jì)也會(huì)采用這種方式”,“但當(dāng)感染數(shù)字激增時(shí),社區(qū)力量很可能就會(huì)難以應(yīng)對,另外,遠(yuǎn)程醫(yī)療方面,老年人因?yàn)椴⒉皇煜ざ茈y操作”。

一些受訪專家還強(qiáng)調(diào),放開后,整個(gè)社會(huì)必須要有相應(yīng)的機(jī)制來保障老年人,不能讓他們獨(dú)自面對大規(guī)模疫情的沖擊。“所謂的支持是指在各個(gè)環(huán)節(jié)都有相應(yīng)的預(yù)案,而不僅是給他們提供ICU床位。”前述流行病學(xué)家說。

多地調(diào)整防疫措施

在“新十條”發(fā)布前,多地已經(jīng)對疫情防控措施進(jìn)行了調(diào)整,進(jìn)一步優(yōu)化完善防控舉措,以期逐步恢復(fù)生產(chǎn)生活秩序。

《中國新聞周刊》注意到,各地的優(yōu)化措施,主要集中在取消市內(nèi)公共交通、公共場所查驗(yàn)核酸檢測陰性證明;取消在購買藥品或者醫(yī)院的普通門診就醫(yī)時(shí)實(shí)名登記、查驗(yàn)核酸陰性證明等限制,以及在提升醫(yī)療救治和疾控應(yīng)急處置能力方面進(jìn)行部署。

在北京,12月6日起,明確進(jìn)入商超、商務(wù)樓宇及各類公共場所,可不查驗(yàn)核酸檢測陰性證明,掃碼進(jìn)入即可;進(jìn)入社區(qū)(村),不查驗(yàn)核酸檢測陰性證明,常住居民可不掃碼。上海從12月5日起,乘坐軌道交通、地面公交、輪渡等市內(nèi)公共交通工具,不再查驗(yàn)核酸檢測陰性證明,全市公園、景區(qū)等室外公共場所也不再查驗(yàn)。

在重慶,除一些公共場所需要72小時(shí)核酸陰性證明之外,居民回社區(qū)(除高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)外)以及乘坐公共交通都已不需要出示核酸陰性證明。重慶火車站旅客進(jìn)站也不再查驗(yàn)“離渝證明”。

河南鄭州12月4日明確,市民出入小區(qū),乘坐市內(nèi)公共交通工具,進(jìn)入其他公共場所,不再查驗(yàn)核酸檢測陰性證明。湖北武漢,12月5日起,乘坐地鐵、公交不再查驗(yàn)核酸檢測陰性證明,乘客憑健康碼綠碼乘車。

深圳則明確,全市社區(qū)小區(qū)、辦公場所、餐飲商超及各類公共場所不再查驗(yàn)核酸檢測陰性證明,憑健康碼綠碼、掃場所碼進(jìn)入;網(wǎng)吧、夜總會(huì)、棋牌室、KTV、酒吧、桑拿洗浴場所等六類人群聚集密閉公共場所仍需憑48小時(shí)核酸檢測陰性證明、掃場所碼進(jìn)入。

12月4日晚間,山東省明確,取消強(qiáng)制“落地檢”,并明確居民進(jìn)入部分公共場所和乘坐公共交通時(shí),不再查驗(yàn)健康碼和核酸檢測陰性證明。相較于此前城市的“單打獨(dú)斗”,山東從省級(jí)層面發(fā)布優(yōu)化防疫措施,引發(fā)了普遍關(guān)注。

提升醫(yī)療救治和疾控應(yīng)急處置能力,被認(rèn)為是防疫新形勢下優(yōu)化完善防控措施的關(guān)鍵。《中國新聞周刊》了解到,多地已在提升醫(yī)療救治和疾控應(yīng)急處置能力等方面進(jìn)行部署。

北京強(qiáng)調(diào),要用好定點(diǎn)醫(yī)院、方艙醫(yī)院、康復(fù)驛站等,科學(xué)分類收治患者,有效治療患者。據(jù)悉,北京已有多家醫(yī)院被定為“新冠肺炎定點(diǎn)救治醫(yī)院”,原門診、急診等全面停診。

12月4日,廣州市舉行疫情防控新聞發(fā)布會(huì),廣州市衛(wèi)健委副主任、新聞發(fā)言人張屹表示,目前廣州各級(jí)各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)熱門診應(yīng)設(shè)盡設(shè)、應(yīng)開盡開,全方位做好接診工作。

此外,各地也陸續(xù)放開購藥實(shí)名登記、查驗(yàn)核酸陰性證明等限制。其中,山東就明確,居民通過互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)或者藥店購買退熱、止咳、抗病毒、抗生素等“四類藥品”,不再查驗(yàn)核酸檢測陰性證明,不再需要實(shí)名登記信息。

在廣東省,12月1日起,廣州市民到藥店購藥,不再查48小時(shí)核酸陰性證明;12月3日起,深圳市民進(jìn)入藥店購藥不再查驗(yàn)核酸檢測證明。

多位受訪專家表示,在新形勢下應(yīng)盡可能做好疫情防控的各項(xiàng)準(zhǔn)備。香港大學(xué)生物醫(yī)學(xué)學(xué)院教授、病毒學(xué)專家金冬雁表示,除提升疫苗接種率、儲(chǔ)備藥物等之外,還需把政策依據(jù)和理念宣導(dǎo)、解釋清楚。

國家傳染病醫(yī)學(xué)中心、復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院感染科主任張文宏認(rèn)為,隨著新冠病毒出現(xiàn)新的變化,當(dāng)前對老年人尤其是基礎(chǔ)疾病、慢性病患者等脆弱人群的保護(hù),是走出疫情的關(guān)鍵點(diǎn)。

“解封”后的大考

不少受訪專家提醒,隨著多地防疫政策的調(diào)整,各地可能將面臨新的防疫大考。因?yàn)楫?dāng)防控措施松動(dòng)時(shí),確診者人數(shù)一定會(huì)上升,甚至可能激增,而老年人死亡和重癥率將是最核心的挑戰(zhàn)。

陳希指出,過去三年來,中國很多醫(yī)院的主要精力集中在開展核酸和進(jìn)行醫(yī)療援助,但在ICU病床的擴(kuò)充、重癥醫(yī)療能力的夯實(shí)等方面重視不夠。尤其是一些小縣城和廣大的農(nóng)村地區(qū),農(nóng)村有很多留守老人,但這些地區(qū)的醫(yī)療資源要比大城市稀缺得多,當(dāng)疫情大規(guī)模暴發(fā)時(shí),將迅速成為全國防疫短板。

“有些縣城最多只有1~2張ICU病床,很多地方甚至一張都沒有,或常年沒有使用過,這個(gè)水平與全國的平均水平差距非常大。”他說。

不過,陳希目前還沒聽說哪里出現(xiàn)明顯醫(yī)療擠兌的情況。他說,奧密克戎傳播帶來的病例數(shù)增長有一個(gè)過程,“就像香港,最初是十幾天翻一倍,大概過了一個(gè)月以后,感染人數(shù)突然開始激增,一般大規(guī)模暴發(fā)都有一定的滯后期”。

因此,他認(rèn)為千萬不能用現(xiàn)在的情況去預(yù)判未來,“真正的考驗(yàn)可能要等到一個(gè)月后”。

近期,多地開始允許居民在乘坐地鐵、公交、出租車等公共交通工具,以及進(jìn)入超市、寫字樓、公園等公共場所時(shí),不須查驗(yàn)核酸檢測陰性證明,也不再查驗(yàn)健康碼和場所碼。“新十條”也進(jìn)一步明確了核酸檢測的使用范圍,規(guī)定除養(yǎng)老院、福利院、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、托幼機(jī)構(gòu)、中小學(xué)等特殊場所外,不要求提供核酸檢測陰性證明,不查驗(yàn)健康碼。

美國對外關(guān)系委員會(huì)全球衛(wèi)生高級(jí)研究員黃嚴(yán)忠告訴《中國新聞周刊》,在目前防疫階段,可考慮引入“疫苗護(hù)照”,疫苗接種不完全的民眾禁止進(jìn)入部分公共場所,這樣可以激勵(lì)老年人更多接種疫苗。

最近,不少城市撤銷了很多核酸檢測點(diǎn),但一些機(jī)構(gòu)仍要求員工上班出示核酸,導(dǎo)致多地出現(xiàn)在寒風(fēng)中排長隊(duì)做核酸的情況。另外,還有一些老人反映,在社區(qū)附近難以找到疫苗接種點(diǎn)。

“找核酸,找疫苗,這些現(xiàn)象都說明政策調(diào)整需要相關(guān)配套跟上。”陳希說。

尤其值得注意的是,很多城市此前在政策調(diào)整上節(jié)奏不一。比如在外防輸入方面,山東省衛(wèi)健委12月4日發(fā)布防疫政策調(diào)整通知,自2022年12月5日零時(shí)起,取消交通場站、港口碼頭、高速卡口等場所強(qiáng)制性核酸檢測“落地檢”要求。而安徽等地仍在強(qiáng)調(diào)要構(gòu)建起“落地檢、跟蹤檢、重點(diǎn)檢、兜底檢、出門檢”五檢預(yù)警體系,合肥在12月4日的疫情情況通報(bào)中公布了數(shù)起在“省外返肥人員落地檢中”發(fā)現(xiàn)的新冠病毒感染者。但“新十條”明確規(guī)定,不再對跨地區(qū)流動(dòng)人員查驗(yàn)核酸檢測陰性證明和健康碼,不再開展落地檢等。這為下一步全國“一盤棋”政策調(diào)整指明了方向。

但多位專家指出,這些調(diào)整本意是為了盡快恢復(fù)正常的經(jīng)濟(jì)生活與人員流動(dòng),但考慮到中國當(dāng)下的老年人疫苗接種率、醫(yī)療資源儲(chǔ)備不足等現(xiàn)實(shí)情況,政策的放寬應(yīng)循序漸進(jìn)。

前述流行病學(xué)家認(rèn)為,大部分檢測手段、控制流動(dòng)的措施都取消之后,必須要有替代方案或配套措施,比如怎么輔以抗原檢測,對養(yǎng)老院、醫(yī)院等特殊場所有沒有專門的防控方案。即使在美國、新加坡,“放開”后也并沒有放棄基本的NPI(非藥物公衛(wèi))措施,會(huì)根據(jù)疫情形勢靈活調(diào)節(jié)。

他說,“面對大規(guī)模疫情暴發(fā),最重要的是壓峰,比如限制堂食、減少聚集性活動(dòng)、增加社交距離等,控制人員流動(dòng)。”

“新十條”中對抗原檢測的表述是“根據(jù)防疫工作需要,可開展抗原檢測”。在金冬雁看來,仍然沒有提出清晰的抗原檢測方案,比如不測核酸后,到底哪些場合要測抗原,哪些不需要,具體怎么測,這可能會(huì)造成基層執(zhí)行中的混亂,“下一步必須提出一個(gè)更明確的方案,在核酸檢測減少的情況下,如何把抗原檢測作用發(fā)揮得更好”。

黃嚴(yán)忠認(rèn)為當(dāng)前最應(yīng)該做的,是有一個(gè)清晰的路線圖,放開的條件是什么,應(yīng)該分幾個(gè)階段,每個(gè)階段的目標(biāo)是什么,這些都需要進(jìn)一步明確,“一些地方一窩蜂地放松政策,自行其是,而最關(guān)鍵的是如何保證平穩(wěn)過渡”。

陳希也指出,開放是一個(gè)系統(tǒng)性的工程,需要多方努力,參照新加坡的路線圖,尤其對醫(yī)療體系較為薄弱的發(fā)展中國家而言,逐步放開的條件,需要綜合參考各地疫苗接種率、醫(yī)療資源如ICU床位數(shù)、抗病毒藥物儲(chǔ)備等各多項(xiàng)指標(biāo)。這個(gè)過程中,最關(guān)鍵的門檻就是老年人疫苗接種率,一般而言,80歲以上老年人加強(qiáng)針的接種率至少要達(dá)到90%以上。另外,在逐步放開的過程中,必須配合實(shí)施各種措施,比如控制聚會(huì)人數(shù)、餐飲堂食人數(shù)、入境條件、強(qiáng)制口罩等,“從歐美等國來看,放開是一步步來的”。

多位專家指出,即將到來的高校學(xué)生返鄉(xiāng)和春運(yùn)季,將是各城市在“解封”后首次面臨的一次防疫大考,大范圍的人員流動(dòng)可能會(huì)進(jìn)一步增加新冠病毒傳播的風(fēng)險(xiǎn),各地必須要做好預(yù)案和準(zhǔn)備。

黃嚴(yán)忠還建議,目前要警惕的不僅是新冠,還有流感,建議老年人還應(yīng)盡快接種流感疫苗。

已有0人發(fā)表了評論