在文字發(fā)明以前,語言與圖畫是為人與人之間溝通與傳遞訊息的主要途徑。隨著文字的出現(xiàn)、使用,圖與文的結(jié)合,不但完備訊息傳遞體系,更豐富典籍的藝術(shù)性格,所謂“文不足以圖補(bǔ)之,圖不足以文敘之”。澎湃新聞獲悉,臺(tái)北故宮博物院新呈現(xiàn)的展覽“彩繪圖籍”,指的便是既書有文字,同時(shí)也配有彩色圖畫的古代典籍,遴選部分館藏彩繪圖籍,按內(nèi)容分為“占之術(shù)”“彩繪大地”“法相殊勝”“清帝詩文”四個(gè)單元加以介紹,與觀眾分享“知”與“美”結(jié)合的趣味。

與今日的繪本、圖文書相同,圖畫也應(yīng)用在各類古籍之中,其中又以輔助說明文字的占比最高,舉凡農(nóng)業(yè)、軍事、宗教、醫(yī)藥、地理、占卜、占候、琴棋書畫、金石考古各類書籍都可見到彩繪圖畫的蹤跡,然而或許因?yàn)轭伭习嘿F,以及寫、繪分工,耗時(shí)費(fèi)力等種種原因,相較于雕版印刷產(chǎn)出的版畫圖籍,彩繪圖籍可說少之又少,而流傳至今日者更屬鳳毛麟角。

臺(tái)北故宮博物院典藏古代彩繪圖籍主要來自明、清宮廷寫繪或地方進(jìn)呈,產(chǎn)制時(shí)代大約集中在15至19世紀(jì)之間。就數(shù)量來說,以地理圖冊(cè)與占卜、占候類書籍最多,但佛教寫經(jīng)則相對(duì)精妙。此外,乾隆、嘉慶兩父子詩文集里的肖像畫也別具風(fēng)格,很可能借用了部分來自西方的肖像畫與書籍裝飾的概念與彩繪技法。

占之術(shù)——易占、占卜、占候圖籍

“占”,預(yù)測(cè)未知事物的總稱,自古以來,人們?yōu)轭A(yù)知吉兇,因而發(fā)展出各種手段,比如用龜殼灼燒后產(chǎn)生的裂紋形狀來判斷;利用蓍草,根據(jù)《周易》64卦推演預(yù)測(cè);藉著觀測(cè)天文星象的變化,占驗(yàn)未來等。因應(yīng)卜筮需求,“占”術(shù)書籍,隨著時(shí)代的推演,也漸漸多了起來,從班固(32-92)《漢書.藝文志》所列圖書六部之一─〈術(shù)數(shù)略〉下,出現(xiàn)“天文”、“蓍龜”、“雜占”等來看,東漢時(shí)期的占術(shù)書籍顯然已經(jīng)相當(dāng)多樣。

就傳統(tǒng)古典圖書四部分類法——經(jīng)、史、子、集來說,卜筮書籍,一般被歸入子部——術(shù)數(shù)類之下,本單元展示的《御制新集斷易精粹》、《太乙集成》、《大統(tǒng)通占》,即分屬于易占、占卜、占候之屬,三者都來自明代宮廷寫繪,文字采用當(dāng)時(shí)最流行的館閣體,圖則濃艷重彩,呈現(xiàn)典型明代宮廷風(fēng)格。

《御制新集斷易精粹》 明憲宗敕編明成化間(1465-1487)內(nèi)府彩繪寫本

本書現(xiàn)存五十五冊(cè)(總六十四冊(cè)),是十五世紀(jì)明內(nèi)府寫繪彩圖本,由明憲宗(1447-1487)主導(dǎo),成化十八年(1482)左右集合《斷易神鑑》、《歌斷易影》(二書皆佚),用于卜卦的占卜書籍。全書應(yīng)包含易經(jīng)六十四卦,一冊(cè)一卦,卦名題在封面,除繪解卦象,以及卦詩之外,全書最引人矚目者在依詩文內(nèi)容描繪的附圖,一般左詩右圖,圖繪細(xì)膩精致,濃艷重彩,各圖水平不一,可能是多人的共同創(chuàng)作。

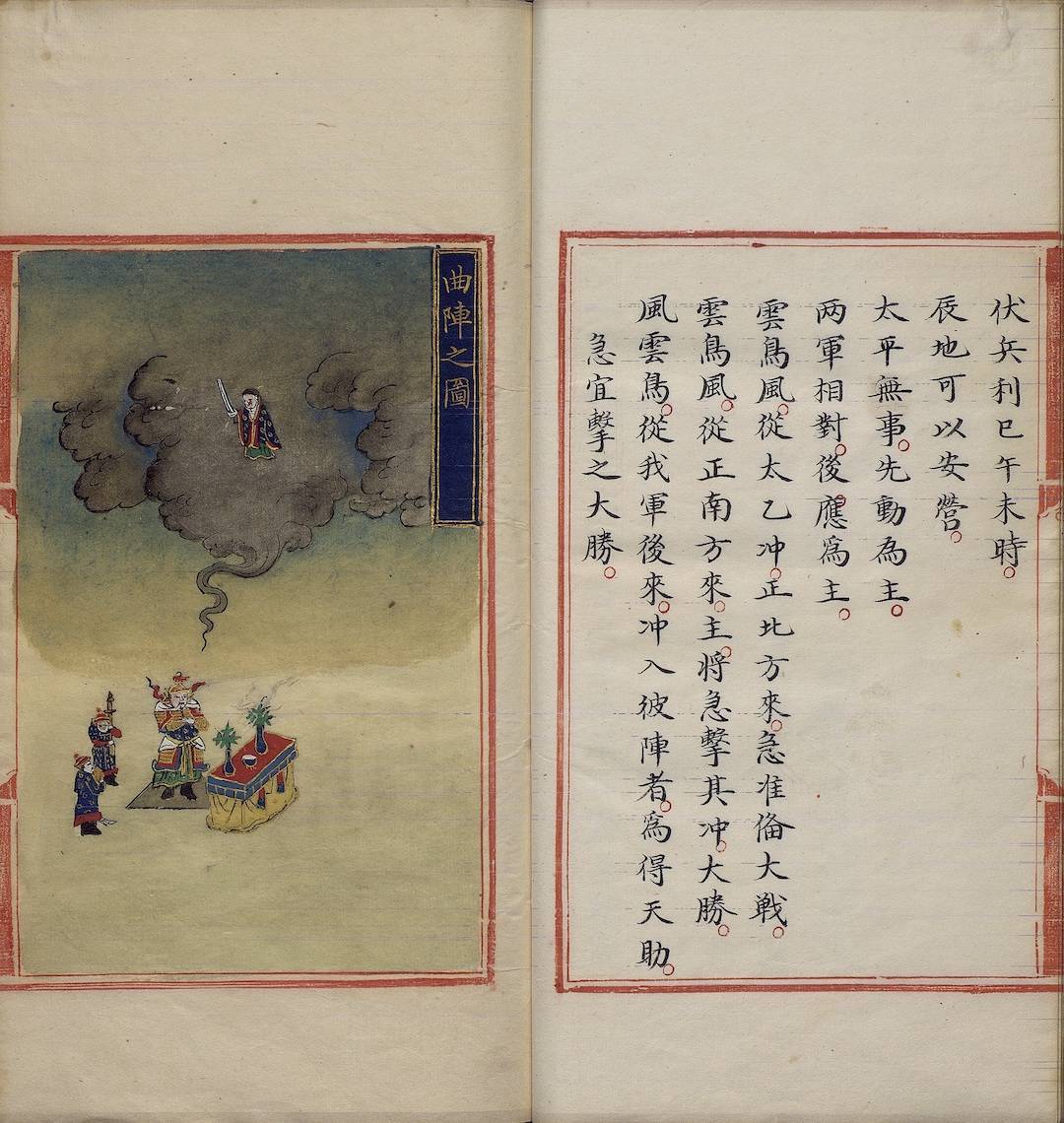

《太乙集成》 無著撰人 明鈔彩繪本

“太乙”或稱“太一”,指天地之間,唯一最高的至極天神。“太乙神數(shù)”,是古代用來推算國(guó)家命運(yùn)或政治情況的術(shù)數(shù)之學(xué);“太乙集成”,便是彙集天神所統(tǒng)、所知的有關(guān)人世的風(fēng)雨、水旱及兵革等事。本書是為明內(nèi)府鈔本,內(nèi)文墨書端楷,有朱框,無欄格,所附彩圖色彩濃烈鮮艷,大致以石青、石綠、赭、明黃、桃紅等色系,勾勒出天神駕彪持劍,仗青氣下凡庇佑軍士的神氣模樣。

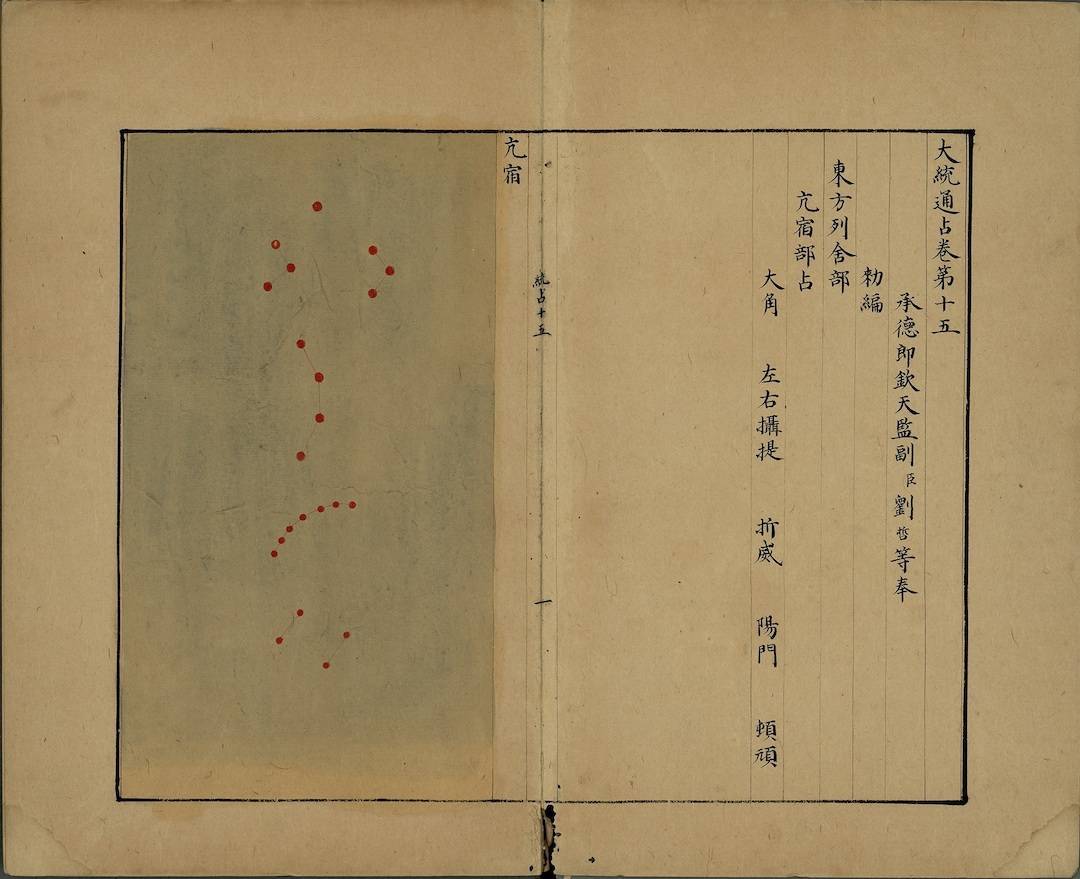

大統(tǒng)通占 明劉哲撰明鈔彩繪本

以觀測(cè)天文星象的變化,用作占驗(yàn)帝王行事、國(guó)家命運(yùn),甚至旱澇災(zāi)異的依據(jù),向來是中國(guó)古代星象天文學(xué)的目的之一,是以自古以來,出現(xiàn)不少解釋星象的占驗(yàn)書籍。院藏此書可能是明永樂四年到二十三年間(1406-1425)欽天監(jiān)編纂,雖已經(jīng)缺卷不少,但仍可知應(yīng)是作者以“星”及“星象”為綱,羅列明代以前關(guān)于此“象”變化的諸多預(yù)測(cè)。內(nèi)文墨書端楷,附彩繪星象插圖,尤突顯示古人敏銳的觀察能力。

彩繪大地——古代地理圖籍

古代地理圖籍,按傳統(tǒng)圖書四部分類,歸入史部地理類,本單元選展的《江南省各道府圖表》,《重修臺(tái)郡各建筑圖說》,以及浙江、廣東地輿圖說屬于都會(huì)郡縣,陜西、寧夏、甘肅鎮(zhèn)三邊鎮(zhèn)圖,屬于邊防之屬,而主述河工水利的《治河事宜》、《黃河圖說》則列入山水。就形式來說,地理圖籍皆含括“圖”與“說”,一般圖在前,說在后,有些一圖一說,有些一圖數(shù)說。

若僅述及圖繪,明繪《江南各道府圖表》,以及陜西等三種邊防圖籍,大皆使用石青、石綠,間用少許水色,故色彩明艷,明顯屬于大清綠風(fēng)格,而浙江、廣東等清康熙間繪寫的地方府縣圖冊(cè),除載體跨及絲絹外,植物性色彩的使用也越來越多,到了乾隆時(shí)期的《重修臺(tái)郡各建筑圖說》,雖然還保有明亮色彩,但醇厚程度與明代彩繪已經(jīng)有所區(qū)別,故約略可看出彩繪山水地圖圖籍,從大青綠轉(zhuǎn)成小青綠,甚至淺絳山水的畫風(fēng)變化。

江南各道府圖表 (鎮(zhèn)江府圖及表一)明初彩繪本

本圖冊(cè)內(nèi)含“圖”與“表”,圖存應(yīng)天府、鎮(zhèn)江府、太平府、池州府、徽州府,以及廣德州,重色紙本彩繪;表與圖相對(duì)應(yīng),直欄墨書,四周雙邊,版心黑口,對(duì)向雙魚尾,除廣德州僅存半葉,池州府存一葉,不全之外,其余二至三葉。按圖、表內(nèi)容及風(fēng)格推測(cè),應(yīng)表現(xiàn)明洪武六年(1373)到九年(1376)之間的南京直轄區(qū)域,除本文列出的五府一直隸州外,應(yīng)可能還包括鳳陽、淮安、揚(yáng)州、蘇州、松江、常州、廬州、寧國(guó)諸府,但皆佚失。

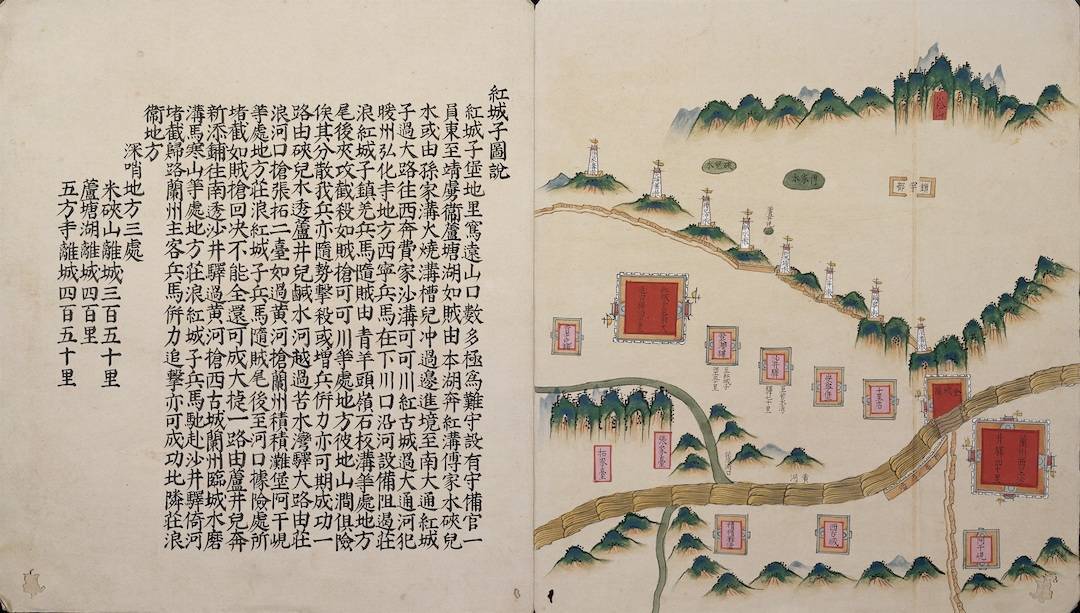

甘肅鎮(zhèn)戰(zhàn)守圖略 明嘉靖間彩繪本

本圖冊(cè)屬于故宮典藏明代陜西三鎮(zhèn)(固原、寧夏、甘肅),三種彩繪邊防圖冊(cè)之一,前半敘甘肅鎮(zhèn)轄地,從最東的紅城子堡,到最西的肅州衛(wèi)止,一圖一說,總十三處,圖以城堡及附近軍事設(shè)施為重,兼敘山川、人文形勢(shì),圖說則述及相應(yīng)城堡一帶地形特點(diǎn)、兵員布置,兼及敵人來襲路線及相應(yīng)防守策略。后半含“西域土地人物圖”與“西域土地人物略”,也是重色彩繪,圖前說后。按圖冊(cè)內(nèi)容推測(cè),繪制及表現(xiàn)年代可能皆在明嘉靖二十三年(1544)。

重修臺(tái)郡各建筑圖說 (重修洲南鹽場(chǎng)圖及圖說) 清乾隆朝紙本冊(cè)葉彩繪

臺(tái)郡六處鹽場(chǎng)中,洲南場(chǎng)產(chǎn)鹽獨(dú)多,其地在郡城鎮(zhèn)北門外十余里。舊設(shè)課館,周列鹽倉,外置鹽埕,惟課館年久傾塌,鹽倉亦多有倒壞。蔣元樞到任后,認(rèn)為產(chǎn)鹽供課之區(qū),不宜任其倒壞,不但重建課館及左右?guī)浚⒔ㄉ诒v所及添蓋鹽倉。圖右繪有“福井”,由于洲南場(chǎng)位于濱海斥鹵之區(qū),莊民向皆至郡汲水,甚苦不便。蔣元樞于修建課館時(shí),發(fā)現(xiàn)一處泉水可供使用,遂鑿井并覆以亭,取井卦爻辭之義,名為福井。藉此圖,可一窺昔日鹽場(chǎng)情形。

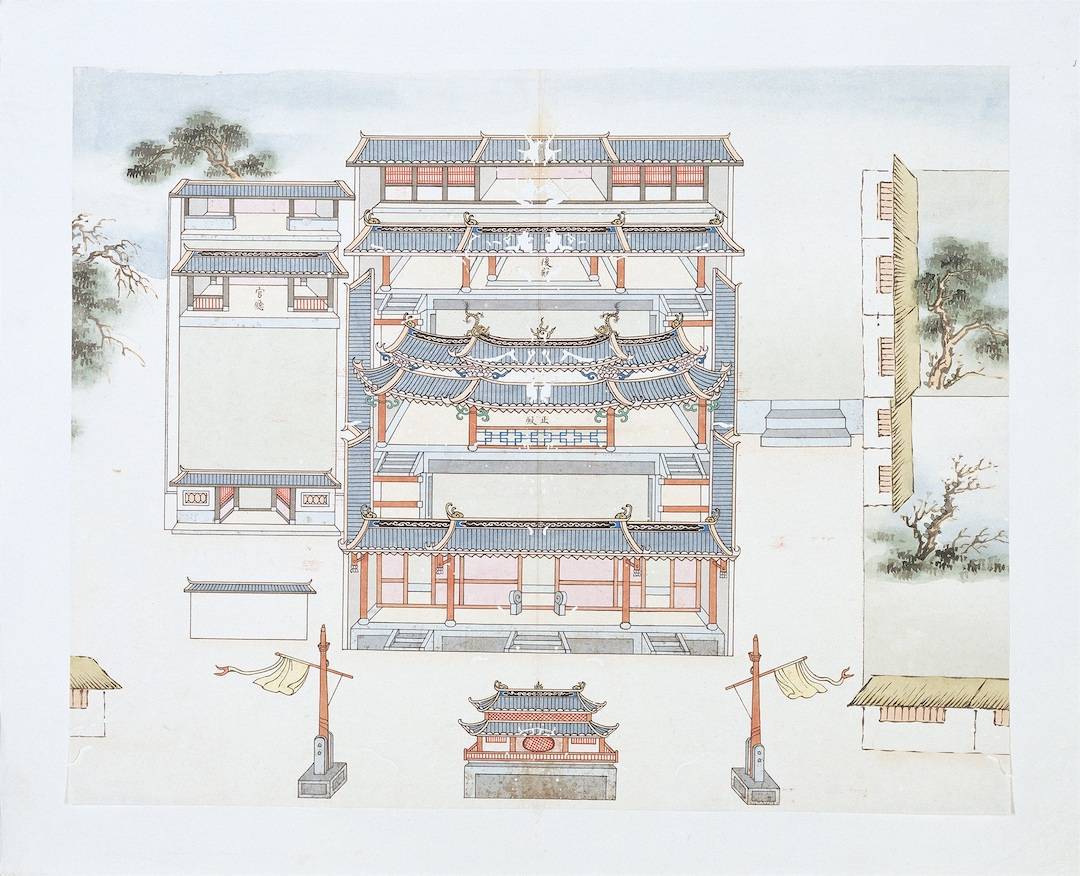

重修臺(tái)郡各建筑圖說 (重建臺(tái)郡天后宮圖及圖說)清乾隆朝紙本冊(cè)葉彩繪

媽祖信仰香火鼎盛,“往來海道之士宦商民,無不仰載神庥。”蔣元樞在“一切有關(guān)政典鉅工既已次第興舉”后,也注意到由寧靖王故宅改建的西定坊天后宮,雖“規(guī)模制度,頗稱宏敞”,但“歲久缺修,將就傾圮”。乾隆四十三年,蔣元樞邀仕紳進(jìn)行重修。天后宮舊時(shí)廟制,圖說云:“前為頭門,門外有臺(tái)以為演獻(xiàn)之所;門內(nèi)兩廊咸具。中為大殿,供奉神像。其后正屋二進(jìn),雜祀諸神。廟之右畔,有屋三進(jìn)為官廳;周以墻垣。”由本圖可見其規(guī)模。

法相殊勝——佛教經(jīng)典圖籍

“佛教經(jīng)典圖籍”,顧名思義,指的就是附有插圖繪畫的佛教經(jīng)典,按圖書四部分類,屬于子部釋家類。

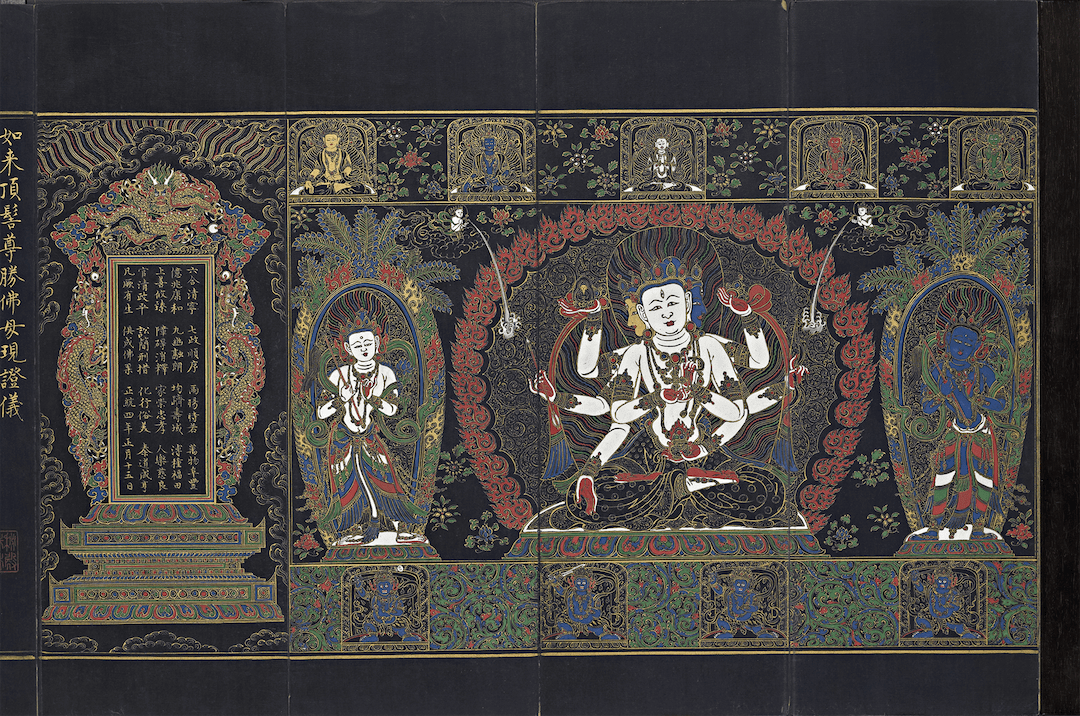

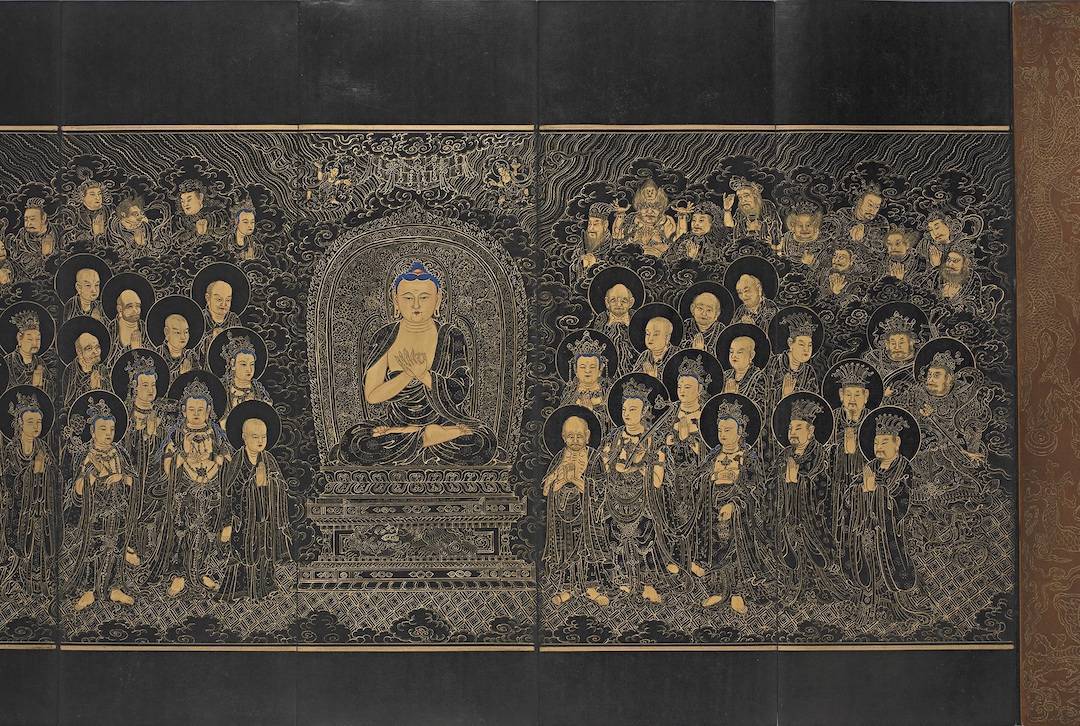

臺(tái)北故宮院藏附有插圖的寫經(jīng)數(shù)量不少,但多數(shù)使用“描金”技法,勾勒出人物的形貌衣裝,展出《吉祥喜金剛集輪甘露泉》、《如來頂髻尊勝佛母現(xiàn)證儀》,以丹青彩繪鋪陳諸佛法界,是兩部極具濃厚西藏氣息的密教經(jīng)典,而內(nèi)容融合儒釋道教義與西藏密教的《真禪內(nèi)印頓證虛凝法界金剛智經(jīng)》,除在卷首、卷尾附上“扉畫”之外,更在每段經(jīng)文之后,彩繪插圖一幅,數(shù)量之多,可說將佛經(jīng)附圖發(fā)揮到了極致。此外,《大方廣佛華嚴(yán)經(jīng)》扉畫雖然以金線勾描為主,但純實(shí)黑亮的羊腦箋,配上金汁書寫的經(jīng)文,其制作考究,堪稱明代內(nèi)府宮廷寫經(jīng)的典型作品。

吉祥喜金剛集輪甘露泉 明 莎南屹啰譯 明英宗正統(tǒng)四年(1439)泥金寫繪本

編者莎南屹啰采集薩迦派先輩祖師有關(guān)修習(xí)喜金剛密法的教說,纂輯翻譯成此書。全書分上、下卷,為修持喜金剛密法的儀軌法本。內(nèi)文除少數(shù)字以朱書書寫外,其余為金書。卷首冠有彩繪“吉祥喜金剛壇城”扉畫,喜金剛位于正中,身青色,八面十六臂四足。左右分繪八吉祥圖案,最外圍繪像十六尊。扉畫后繪有御制經(jīng)牌贊一座,彩繪三龍戲珠。卷末繪“大黑天”一尊,頭戴五骷髏冠,以雙蛇為瓔珞,腰系虎皮裙,雙臂交叉胸前,繪制亦極為緊致。

如來頂髻尊勝佛母現(xiàn)證儀 元 癹思巴述(1235-1280)、莎南屹囉譯(?-1357)明正統(tǒng)四年泥金寫本

本經(jīng)是一部薩迦派修習(xí)尊勝佛母的法本。卷首繪有“如來頂髻尊勝佛母壇城”扉畫,尊勝佛母居正中央,有三面,分別為白、黃、青色。其身白色,上身赤裸,下著寬松裙裳,胸前、手腕、腳踝以瓔珞為裝飾,旁有二尊菩薩脇侍。畫幅上下各有一排方龕,分繪五方佛及四大明王。全幅空白處,綴卷草紋與散花。構(gòu)圖細(xì)致,用色豐富,偏重線描。扉畫后繪有御制經(jīng)牌贊一座。卷末配有護(hù)經(jīng)天神“大黑天”,居畫面正中,有別于漢傳護(hù)經(jīng)天神“韋馱天”。

真禪內(nèi)印頓證虛凝法界金剛智經(jīng) 明宣德三年沈度寫商喜彩繪本

全經(jīng)分為上、中、下卷三冊(cè)。每?jī)?cè)卷首、卷末朱書經(jīng)名卷次,正文為墨書楷體,內(nèi)文梵字另以朱、青、白、金、綠五色書于彩底金邊圓輪內(nèi)。經(jīng)書內(nèi)容結(jié)合儒、釋、道三教思想,亦具藏傳佛教色彩。本書將所述義理分別配上插圖予以詮釋,書中附圖有一百零六幅,為院藏佛經(jīng)插圖最多者。經(jīng)文段落空白處,飾以泥金彩繪小型吉祥裝飾,像是如意、珊瑚、犀牙、法螺、法卷、寶卷、玉磬等,是一部非常獨(dú)特的宗教典籍。

大方廣佛華嚴(yán)經(jīng) 唐 實(shí)叉難陀譯(652-710)明弘治十六年泥金寫本

《大方廣佛華嚴(yán)經(jīng)》為大乘佛教重要經(jīng)典之一。本經(jīng)共八十卷,分七處九會(huì)三十九品,另附〈普賢行愿品〉一卷 。卷首扉畫為如來說法圖,其線描精致,在羊腦箋上以泥金勾勒各尊容貌神態(tài),達(dá)到畫紙融為一體的境界。并將面容及未被服飾遮蔽的身體、手足,著上同樣顏色,嘴唇略綴以紅色,頭發(fā)綴以藍(lán)色,白色用于眼睛、寶珠等極細(xì)微處。扉畫后繪有御制碑牌,卷末則繪有韋馱天。大方廣是所傳教之法,以法成人;佛華嚴(yán)是能傳法之人,以人傳法。

清帝詩文——乾隆、嘉慶詩文圖籍

古代帝王詩、文創(chuàng)作,歷來即因作者之特殊身份而廣受注意。臺(tái)北故宮博物院以典藏清代宮廷典籍見稱,藏有除德宗之外,其余八位清帝的大量詩、文集,其中,附有皇帝御容彩繪插圖者,則僅見乾隆、嘉慶父子二人。

乾隆御制詩及御制文扉頁里的圓光小像共七幀,面容大致從年青到老,繪畫風(fēng)格略有不同,御制詩初集、二集、三集的五官立體感較強(qiáng),其他四幅(御制文初集、二集,御制詩四集、五集)偏向以線條勾勒輪廓的傳統(tǒng)技法;嘉慶御制詩(初集、二集)、御制文(初集、二集),以及《味余書屋全集定本》亦總附圓光小像五幀,面容也略可看出年齡的變化。

據(jù)研究,此類書前附御容小像的作法,極可能受西方肖像細(xì)密畫的傳統(tǒng)所影響,應(yīng)用范圍不僅僅使用在御制詩文卷首,就古典圖書四部分類法言,御制詩、文皆列入集部別集類書籍之中。

乾隆御制詩

嘉慶御制詩

乾隆御制詩乾隆皇帝自稱,年少時(shí)即喜做詩,并表示,“一切民瘼國(guó)事之大者,往往見之于詩。”即位后,陸續(xù)同意臣子所請(qǐng),每隔一紀(jì)(12年)將詩作編次為一集。《初集》得詩4166首;《二集》得詩8484首;《三集》得詩11519首;《四集》得詩9902首;《五集》得詩7729首,在位合計(jì)共作41800首詩,數(shù)量甚是驚人,然此數(shù)尚不包含其于潛邸時(shí)所著,以及后來嘉慶皇帝“敬承先志”所編之《馀集》。本次展出的《御制詩》扉頁彩繪有乾隆皇帝的圓光小像,藉此可一睹其面容。

乾隆御制文

嘉慶御制文

嘉慶十年,大學(xué)士慶桂等奏請(qǐng)將即位后所著之各體文排次刊刻,嘉慶皇帝雖謙虛地表示,自己素不能文。自受璽以來,親臨庶政,日不暇給,實(shí)無遑游情翰墨,在十年中僅撰文六十余篇。然思所撰之文,皆以蒞政勤民為旨,故仍同意所請(qǐng),編為《御制文初集》。嘉慶二十年,大學(xué)士董誥等續(xù)奏請(qǐng)編刻《御制文二集》,以廣文教,以惠士林,獲允出版,內(nèi)有文百余篇。本次展出的御制文《初集》、《二集》皆為烏絲欄寫本,扉頁繪有嘉慶皇帝圓光小像。

已有0人發(fā)表了評(píng)論