9月10日下午,習(xí)近平總書記考察了全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位伏羲廟,了解文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承等情況。他指出,伏羲廟具有很高的歷史文化價(jià)值,要將這份寶貴文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承好,讓祖先的智慧和創(chuàng)造永勵(lì)后人,不斷增強(qiáng)民族自豪感和自信心。

跟隨總書記的腳步,我們一同走進(jìn)這座全國保存最為完整的祭祀伏羲的建筑群……

伏羲廟:我國最早祭祀伏羲的建筑群

天水伏羲廟又名“太昊宮”,是一座專門祭祀中華人文始祖太昊伏羲氏的明清宗廟建筑群。現(xiàn)存建筑建于明成化十九年(公元1483年),總占地面積35000平方米,是目前全國保存最為完整、年代最早的祭祀伏羲的建筑群,現(xiàn)為全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位,國家AAAA級(jí)旅游景區(qū)。

伏羲廟整體建筑坐北朝南,四進(jìn)六院,具有典型的中國古代宮廷式建筑格局。主體建筑先天殿內(nèi)現(xiàn)存明代伏羲泥塑彩繪巨像,身高三米,手托先天八卦盤,威儀古樸,儼然一位古代圣者的形象。殿內(nèi)天花彩繪河圖居中的先天八卦和六十四卦方位圖,在國內(nèi)古建筑中絕無僅有。太極殿盡間明代木質(zhì)窗欞透雕團(tuán)龍、團(tuán)鳳,雕刻精湛,栩栩如生,具有很高的藝術(shù)價(jià)值,是我國木雕藝術(shù)的精品。

伏羲創(chuàng)八卦,奠定易學(xué)基礎(chǔ);造書契,創(chuàng)造文字雛形;結(jié)網(wǎng)罟,發(fā)展?jié)O獵生產(chǎn);制嫁娶,確定婚姻禮制。肇啟了中華文明,被稱為“龍祖”,歷史上一直位列三皇之首。龍成為中華民族的象征和共同的族徽,龍圖騰的形成象征了中華民族主體血脈的匯聚和文化的奠基,華夏兒女史稱“龍的傳人”,“羲皇故里”天水也就成為龍的故鄉(xiāng)。

伏羲廟古樹

一畫開天,文明肇啟,當(dāng)文明的種子開始萌芽,草木也開始在這片豐沃的土地上繁盛。一眼千年,彼時(shí)的樹代代繁衍,子子孫孫無窮盡矣。天水伏羲廟內(nèi)老樹參天,柏影掩映,鳥雀翔集,情趣盎然。

天水伏羲廟是伏羲文化的重要物質(zhì)載體,也是研究、展示、傳承伏羲文化、龍文化、易學(xué)文化的中心,亦成為世界華人尋根祭祖的勝地和探尋中華先祖圣跡的著名旅游景區(qū)。

傳說,伏羲廟創(chuàng)建時(shí)在廟宇各院內(nèi)種植了64株古柏,象征伏羲六十四卦之?dāng)?shù),歷經(jīng)幾百年的風(fēng)雨,現(xiàn)存37株,被稱為伏羲卦柏。其中,有一棵千年古柏,樹身已經(jīng)嚴(yán)重傾斜、開裂,但它頂部的枝葉依然挺拔茂盛。伏羲廟大門內(nèi)側(cè)東西墻角原有古槐兩株,相對(duì)而立。現(xiàn)存東邊一株,樹干中空,經(jīng)鑒定為唐代所植,這不禁令人想起“千年柏,萬年松,不如老槐空一空”的諺語來。

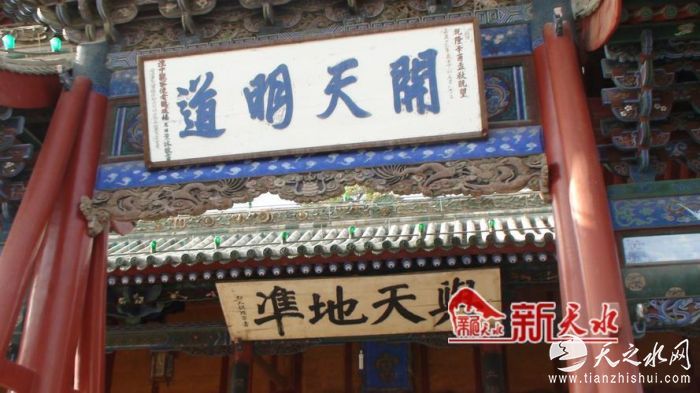

伏羲廟匾額

八千年前,伏羲在天水卦臺(tái)山觀天俯地創(chuàng)畫八卦,成為人們認(rèn)識(shí)世界、改造世界的哲學(xué)思想武器。現(xiàn)高懸于伏羲廟內(nèi)的眾多匾額,則講述著千百年來伏羲對(duì)人類的貢獻(xiàn)和歷史功績。一一觀之,每一塊明清時(shí)期的匾額,都讓人倍感天水文脈之悠長,文化之深遠(yuǎn),歷史之厚重。

其中,“與天地準(zhǔn)”是天水伏羲廟現(xiàn)存匾額中題寫時(shí)間最早的匾額,懸于伏羲廟宮門,為明代天水籍著名學(xué)者胡纘宗題寫。原匾已佚失,現(xiàn)匾額是天水木雕藝術(shù)家吳永昌先生于1988年依據(jù)所存原匾照片復(fù)原的。匾額白底黑字,陰包陽刻“與天地準(zhǔn)”四個(gè)顏體大字,無上款,下款為“郡人胡纘宗書”。

“開天明道”,懸于天水伏羲廟大門前牌坊正中。長3.5米,寬1.25米,厚0.12米。素邊,匾心白底藍(lán)字,上下款朱書。此匾有雙上款和雙下款。第一個(gè)上款為“乾隆辛酉孟秋既望”,下款為“湟中觀察使者遼海楊應(yīng)琚薰沐敬書”;第二個(gè)上款為“嘉慶十二年歲次丁卯五月吉旦”,下款為“中憲大夫?qū)幭母蜓a(bǔ)知秦州事王公重建”。

“開天立極”,懸于天水伏羲廟先天殿東側(cè)門之上,長3.38米,寬1.6米,厚0.12米。匾文藍(lán)底金字,上款為“大清乾隆四年歲次己未仲秋谷旦”,下款為“巡撫甘肅都察院僉都御史元展成敬題并書”。四邊框有浮雕圖案,上邊框?yàn)殡p龍戲珠,間施云紋,下邊框?yàn)殡p龍戲珠,間施海水紋,兩側(cè)邊為翔龍和云紋圖案。

“文明肇啟”,上款注明題寫時(shí)間是“嘉慶乙丑秋月”,即嘉慶十年(公元1805年),秋月指農(nóng)歷的七八九月,匾額下款是題寫者信息,書刻:州牧王賜均題并書。“州牧”是清代對(duì)知州的別稱,官階約為正六品。作者王賜均在嘉慶二年到十二年(公元1797年—公元1807年)期間任秦州知州。

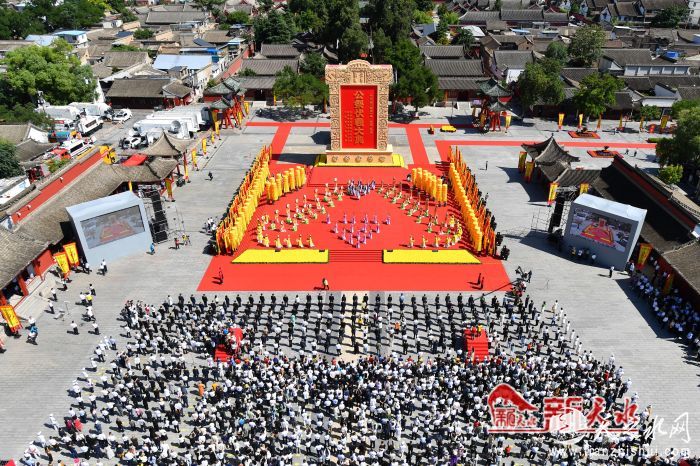

伏羲祭祀

我國祭祀伏羲,從秦時(shí)就已開始。歷朝歷代相延成習(xí),從未間斷。

天水是伏羲的誕生地和伏羲文化的發(fā)祥地,公祭伏羲的習(xí)俗由來已久,世代傳承。據(jù)史料記載,早在春秋秦文公十年(公元前756年),就在渭水流域用“太牢”之禮祭祀伏羲。明朝成化年間修建了天水伏羲廟,并從成化十九年(公元1483年)開始每年在此舉行祭祀活動(dòng),逐漸成為全國祭祀伏羲的中心。祭拜活動(dòng)一直延續(xù)至民國時(shí)期。

天水祭祀伏羲的活動(dòng)是伴隨著伏羲廟的創(chuàng)建而進(jìn)行的,目前能看到的史料是北宋太平興國初年,于三陽川蝸牛堡(今卦臺(tái)山)創(chuàng)建伏羲廟后便開展了有一定禮儀的祭祀活動(dòng)。隨著元明清及近現(xiàn)代的發(fā)展,目前天水舉辦公祭中華人文始祖伏羲大典,已成為全球最大規(guī)模的官方祭祀伏羲活動(dòng)。

1988年,天水市政府正式舉辦公祭伏羲大典。自2005年起,公祭伏羲大典由甘肅省人民政府主辦。2006年,“太昊伏羲祭典”列入首批國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。從2013年開始,公祭伏羲大典由國務(wù)院港澳事務(wù)辦公室、國務(wù)院臺(tái)灣事務(wù)辦公室等機(jī)構(gòu)與甘肅省人民政府共同主辦,天水市人民政府承辦。

公祭伏羲大典迄今已成功舉辦35屆,是甘肅省保留舉辦的重要節(jié)慶活動(dòng)和全省“八個(gè)一”文化品牌,相繼被評(píng)為“中國最具發(fā)展?jié)摿κ蠊?jié)慶”“最具國際影響力”節(jié)慶活動(dòng),先后獲得“中國十大民俗類節(jié)慶·最具文化傳承獎(jiǎng)”“中國優(yōu)秀當(dāng)代節(jié)事”等榮譽(yù),已成為世界華人尋根祭祖的重要平臺(tái)。自2014年起,在天水公祭伏羲大典期間,臺(tái)灣同時(shí)舉辦海峽兩岸共祭伏羲典禮,至今已連續(xù)舉辦10屆,搭建起了兩岸共祭人文始祖、深化文化交流的重要平臺(tái),增進(jìn)了海峽兩岸同胞血濃于水、同文同種的民族認(rèn)同感。值得一提的是,從今年起,公祭時(shí)間由每年的6月22日調(diào)整為6月21日(夏至日)。

天水太昊伏羲祭典因其源遠(yuǎn)流長、影響范圍廣、祭祀規(guī)模大,被國務(wù)院公布為首批國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)名錄。同時(shí),以公祭中華人文始祖伏羲大典為主要內(nèi)容的中國天水伏羲文化旅游節(jié),被國際節(jié)慶協(xié)會(huì)評(píng)為“中國最具發(fā)展?jié)摿κ蠊?jié)慶”活動(dòng)之一。公祭伏羲大典,已成為甘肅省獨(dú)具特色的重要文化品牌。

(新天水·天水日?qǐng)?bào)記者劉蕾 整理)

伏羲文化的實(shí)質(zhì)及其歷史文化價(jià)值

□ 劉雁翔

伏羲文化溯源

木本乎根,人本乎祖。追尋我們民族的根,伏羲這個(gè)偉大的名字是無法回避的。雖然伏羲的事跡籠罩在神話和傳說的迷霧之中,但理性思考,無論是神話,還是傳說,都是上古史不可或缺的組成部分,其中不乏人類歷史童年的史影。沒有了伏羲為源頭的三皇五帝,也就沒有了文字發(fā)明之前的歷史。

關(guān)于伏羲的記載,先秦時(shí)期即出現(xiàn)在《管子》《莊子》等諸子百家典籍之中。上溯淵源,甘肅省天水市所轄的武山、甘谷出土有人面鯢魚身紋飾彩陶瓶,正是伏羲“人首蛇身”形象的藝術(shù)寫照;甲骨文中即有兩“蟲”相并的字形,有學(xué)者認(rèn)為此即伏羲、女媧人首蛇身交尾像的抽象化,都可證伏羲的傳說起源很早。秦漢以降,在人們的精神信仰層面,伏羲三皇之首、開天辟地第一帝的地位奠定。不論官方或民間,史家撰著歷史都將伏羲奉為歷史人物,是和夏禹商湯一樣的圣王。

伏羲文化的實(shí)質(zhì)及其基本內(nèi)涵

伏羲不僅代表個(gè)體,也代表群體,更代表一個(gè)時(shí)代。伏羲畫八卦、結(jié)網(wǎng)罟、興嫁娶、創(chuàng)樂器、定姓氏、制歷法、理庖廚……一系列的發(fā)明創(chuàng)造猶如擎天明燈,照亮了源遠(yuǎn)流長的中華文明史。三國時(shí)期大文豪曹植《太昊宓犧氏贊》云:“木德風(fēng)姓,八卦創(chuàng)焉;龍瑞名官,經(jīng)地象天。庖廚祭祀,罟網(wǎng)魚畋;瑟以象時(shí),神德道元。”伏羲創(chuàng)制的諸多說法,其實(shí)就是原始文明的集中反映,是一個(gè)上古時(shí)期的文化象征。這些說法使許多長久造福于人民的事功有了物主,以便讓人民崇拜,以便引領(lǐng)人民更好地生活。因此伏羲也就成了文化的化身,古往今來被尊稱為“人文始祖”,民間稱“人宗爺”或“人祖爺”。

伏羲文化的核心是附著于伏羲身上的創(chuàng)制即發(fā)明創(chuàng)造。現(xiàn)代意義上的伏羲文化內(nèi)涵更加廣泛,凡和伏羲事跡相關(guān)的事或物,諸如祠廟遺跡、民情風(fēng)俗、軼聞傳說、史籍記錄等都屬于伏羲文化范疇。

秦漢大一統(tǒng),伏羲及相應(yīng)的文化通過三個(gè)層面?zhèn)鞑ィ浩湟唬浼畟鞒袑用妫?jīng)、史、子、集各類典籍代不絕書;其二,圖像傳承層面,伏羲、女媧交尾像被廣泛采用,頻頻出現(xiàn)在墓室雕刻、建筑物彩繪、工藝品加工等各種藝術(shù)形式中;其三,祭祀傳承層面,從官方到民間都是設(shè)祠祭祀,綿延不絕。由此,形成了內(nèi)容博大、綿延不絕的伏羲文化,而對(duì)伏羲的欽崇自然而然成了幾千年來信仰民俗中最有生命力的部分。

伏羲的歷史地位

伏羲氏是中華人文始祖。歷史上的“三皇”有五種說法,無論是哪一種說法,其中都有伏羲,且位居第一。究其原因,是伏羲非凡的功績使然,特殊的貢獻(xiàn)使然。

伏羲代表的龍圖騰是中華民族的象征。伏羲是人祖,也是龍祖。伏羲形象始終和龍緊密相關(guān),如戰(zhàn)國楚帛書就有“故有龍雹戲(即伏羲),出自雷澤……”的說法,此類記述包含著一條遠(yuǎn)古文化信息——即伏羲部族是以龍為圖騰的。三皇五帝之中,也只有伏羲是人首蛇(龍)身形象,其實(shí)質(zhì)便是伏羲就是中華祖龍。20世紀(jì)以來,在黃河上下、大江南北,一些著名古文化遺址如仰韶文化、紅山文化、良渚文化等遺址中都出土有龍文化文物。由此可印證,龍是中華民族最古老的圖騰神,華夏先民在從蒙昧走向文明的進(jìn)程中,龍圖騰始終是最鮮亮的底色。伏羲而下,炎帝神農(nóng)、勾芒、共工、祝融、軒轅黃帝等遠(yuǎn)古圣帝明王都繼承了龍圖騰。三皇五帝一脈相承,他們創(chuàng)造的文化與龍文化也是一脈相承的。從而龍也就成為中華文化內(nèi)涵博大、團(tuán)結(jié)奮斗的偉大的標(biāo)識(shí)。無論何時(shí)何地,“龍的傳人”這一口號(hào)始終是海內(nèi)外華夏兒女團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的“黏合劑”。有一句歌詞唱得好:“黑頭發(fā)黑眼睛黃皮膚,永永遠(yuǎn)遠(yuǎn)是龍的傳人。”

以伏羲八卦為基礎(chǔ)的《周易》是中華文化的靈魂。伏羲最重要的文化貢獻(xiàn)是“始作八卦”,對(duì)此《周易·系辭下傳》有完整表述:“古者包犧氏之王天下也,仰則觀象于天,俯則觀法于地。觀鳥獸之文與地之宜,近取諸身,遠(yuǎn)取諸物,于是始作八卦,以通神明之德,以類萬物之情。”《系辭》而后中國傳統(tǒng)文化對(duì)伏羲“始作八卦”深信不疑。司馬遷《史記》設(shè)有伏羲本紀(jì),而其《太史公自序》有云:“余聞之先人曰,伏羲至純厚,作《易》、八卦。”以八卦為基礎(chǔ),奠定了天、地、人三才大道的完整系統(tǒng),從而構(gòu)筑了博大精深的《周易》。《周易》歷來被奉為六經(jīng)之首,是中華傳統(tǒng)文化的支柱,眾多哲人學(xué)者推演說解就形成了易學(xué)。易學(xué)作為中國人認(rèn)識(shí)主觀世界和客觀世界的基本模式,深刻影響了中華民族的思維方式,是中華文化的靈魂。

伏羲文化的價(jià)值和意義

伏羲文化是中華傳統(tǒng)文化的源頭活水。總而言之,伏羲是人們?cè)诼L的歷史發(fā)展過程中選擇和確立起來的一個(gè)民族文化的象征,在他身上體現(xiàn)著一個(gè)民族血緣和民族文化觀念的形成過程。傳統(tǒng)文化的核心是儒家文化,而伏羲獨(dú)占儒家道統(tǒng)淵源譜系人物之鰲頭。班固《漢書·古今人表》究極經(jīng)傳、品第人物,人分九等,其“上上”一等者即圣人,序次分別為:伏羲—神農(nóng)—黃帝—少昊—顓頊—帝嚳—唐堯—虞舜—大禹—商湯—周文王—周武王—周公—孔子,從國史層面確立了伏羲開天圣人、人文源頭的地位。這也成為傳統(tǒng)文化的主流意識(shí),正如明代大學(xué)者胡纘宗《太昊伏羲廟樂記》言:“惟太昊繼天以開物、以畫卦、以造書契而立極也。故有伏羲,而后有神農(nóng)、黃帝、堯、舜、禹、湯、文、武,而后有周公、孔子。有卦而后有《易》,而后有《詩》《書》《禮》《樂》《春秋》。有書契、有文字而后有典章、圖籍。古昔圣帝明王,孰有若太昊者!”

伏羲文化是中華大一統(tǒng)政體的重要精神支柱。伏羲在古史系統(tǒng)中圣王地位的奠定和中華大一統(tǒng)政體的形成是相一致的,或者可以說伏羲三皇之首地位的奠定是中華大一統(tǒng)政體的必然產(chǎn)物。伏羲傳說同源一體對(duì)國家的統(tǒng)一有積極意義。秦漢而下,在京師都設(shè)有祭祀伏羲的祠宇。無論是漢族政權(quán)還是少數(shù)民族政權(quán),無一例外都尊崇伏羲。以少數(shù)民族政權(quán)為例,北魏一朝許多祭祀伏羲的專廟見于史籍;金代詔命在河南陳州、秦州卦臺(tái)山等地定期祭祀伏羲;元代詔命全國范圍通祀三皇,大建三皇廟;清代除在北京歷代帝王廟祭祀伏羲之外,國家層面對(duì)太昊陵的祭祀一直持續(xù)到清朝更替前的宣統(tǒng)二年。民間而言,全國各地有為數(shù)眾多的伏羲廟,南北均有,分布較集中的黃河流域達(dá)50余處。伏羲傳說故事成百上千,在多個(gè)民族中都有傳播。迄今發(fā)現(xiàn)西漢以來伏羲、女媧交尾形象畫像磚、畫像石、絹畫300通(幅)之上,分布范圍廣大,在新疆吐魯番盆地唐代墓葬、吉林集安高句麗墓葬亦多見。以上列舉可證伏羲是歷史選擇確立的中華民族的共祖,對(duì)民族團(tuán)結(jié)有積極意義。

伏羲時(shí)代即史籍所言的“羲皇代”“羲皇上人”,是安樂和諧、理想生活的代名詞。在中國歷史上始終認(rèn)為存在過一個(gè)無君無王、無稅無法、無饑無寒、至淳至真,集百美于一身的時(shí)代,這個(gè)時(shí)代就是羲皇時(shí)代。不論是老子的“甘其食,美其服,安其居,樂其俗”小國寡民理想(莊子認(rèn)定老子所言就是伏羲所在的時(shí)代),還是孔子“大道之行也,天下為公,選賢與能,講信修睦”的大同世界,乃至陶淵明的桃花源,都是羲皇時(shí)代的不同注腳。正如古人解說《桃花源記》主旨——“此即羲皇之想也”。依此,人們對(duì)伏羲的尊崇逐漸演變成了一種向往美好生活的觀念。歷代詩歌對(duì)“羲皇代”大加贊頌,如“幸逢堯舜無為日,得作羲皇向上人”等,或以“羲皇上人”為名號(hào)。以伏羲時(shí)代為最高政治理想,對(duì)歷代的執(zhí)政者不無警示意義。

伏羲禮贊

伏羲和伏羲時(shí)代已成為遙遠(yuǎn)的過去,而伏羲的精神仍涌動(dòng)在中國人的血脈中。歷朝歷代對(duì)伏羲的崇拜,其實(shí)就是對(duì)文明和進(jìn)步的禮贊,對(duì)勞動(dòng)和創(chuàng)造的肯定,對(duì)無私奉獻(xiàn)者的感恩,這與我們弘揚(yáng)民族優(yōu)秀文化,培育民族精神,建設(shè)富強(qiáng)和諧國家的時(shí)代精神是相一致的,也無疑會(huì)對(duì)提高民族自豪感、增強(qiáng)民族凝聚力、激發(fā)愛國主義情懷起到積極的作用。

李燕杰先生《伏羲人祖禮贊》中言:“伏羲氏作為人祖,是神話?是傳說?還是歷史?如果是神話,這種神話,顯示了中華民族卓越的智慧。如果是傳說,這種傳說,留下口頭相傳中最美好的篇章。如果是歷史,這段歷史,更記錄了我們先祖的光輝業(yè)績。從神話、傳說、歷史中,我們深深感到伏羲氏是人文之祖,智慧之靈,教化之圣,鑄魂之師。

已有0人發(fā)表了評(píng)論